Осенняя весна мастера

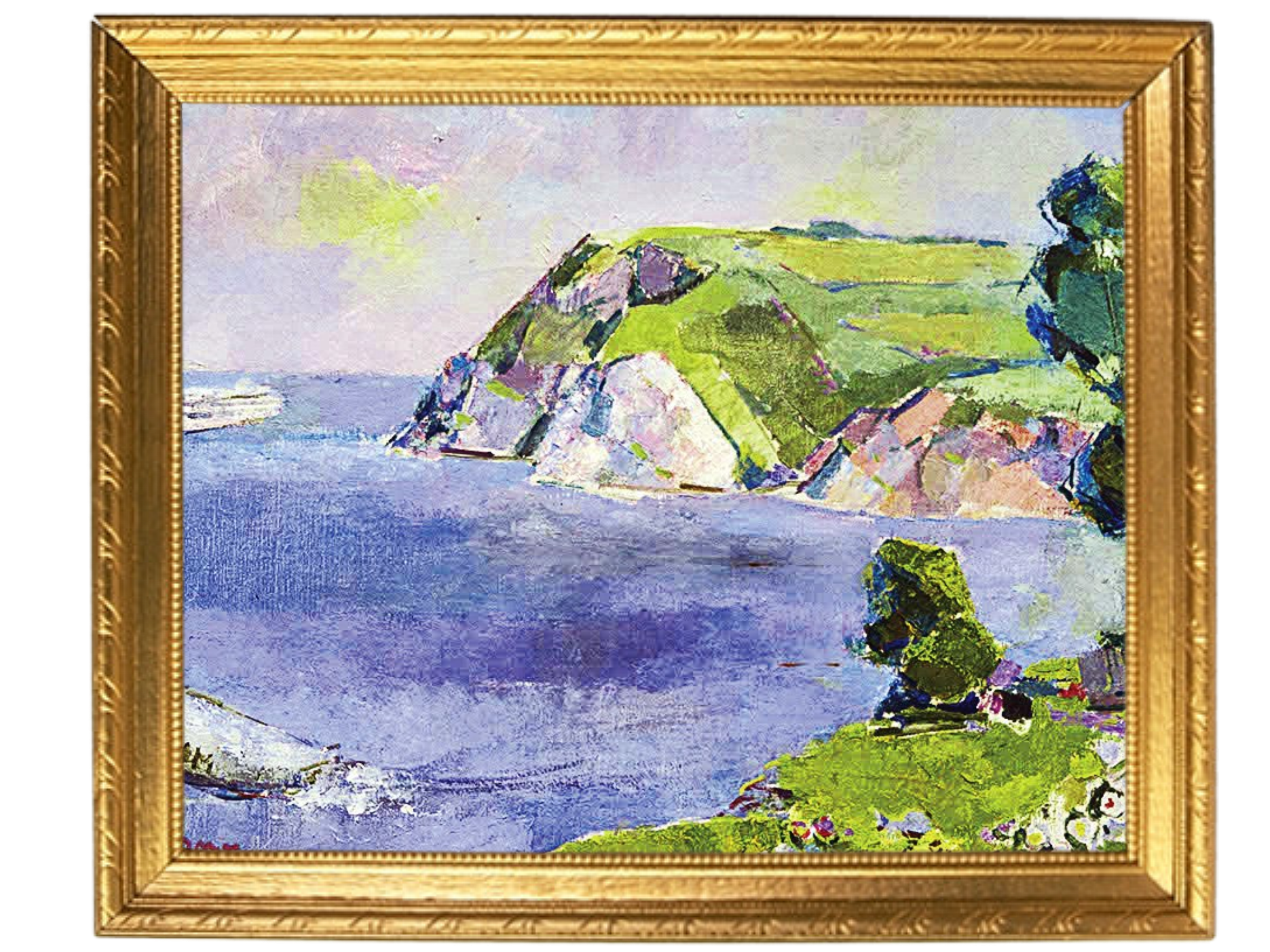

Незаконченная картина мастера. Её мы увидели в казанском музее Урманче. Он писал эту картину незадолго до своего ухода: Флора, его жена, его друг, его любовь на фоне бесконечного речного моря… Две его музы – любимая женщина и река – на одной картине. Будто подсказка от гения: «Место, где я стоял у мольберта, – моё место силы. С него и начните...»

05 августа 2025

Бесконечное речное море – Камское Устье, куда Урманче, по рассказам, любил приезжать. Задача – отыскать именно то место, которое запечатлел художник. Изядно поплутав по улочкам посёлка, – похожие виды тут открываются едва ли не за каждым углом – оказываемся на небольшом мысе. Зелёный луг здесь незаметно переходит в безбрежную синь, гладь реки у горизонта сливается с небом… Кажется, вот оно, то самое место, где у Баки, когда он впервые увидел эти открывшиеся виды, наверняка перехватило дыхание: чудо! И сразу взялся за кисть.

МЫС УРМАНЧЕ НАД ЧУЛМАН И ИДЕЛЬЮ

Пейзаж, на фоне которого Баки ага писал свою Айгуль (так он называл Флору), – вот он, прямо перед нами, там, где Кама становится частью Волги. А направо отсюда – гора Лобач. Она на другой картине Урманче – «Чулмантабак, Лобач», написанной раньше. Посмотрите, Лобач на картине Урманче и Лобач на нашем фото с большой вероятностью запечатлена с одного и того же места. А картина «Устье Камы»? Её он тоже, возможно, задумал здесь, стоя за мольбертом…

Удивительно, зелёный мыс, на котором мы сейчас стоим, – так и хочется назвать его мысом Урманче, – едва ли не единственный незастроенный пятачок в окрестностях. Всё на этом пятачке сохранилось примерно таким, каким было при жизни художника. Нет разве что простенькой лавочки на краю мыса – вместо неё скамейка…

Можно представить, как мастер приходил сюда ранним утром, любовался рассветом. От открывавшегося вида перехватывало дыхание, от избытка чувств художник иногда запевал старинную татарскую песню, которую впервые услышал ещё от матери. Песня была грустная, протяжная и долгая, как сама река… Затем брался за мольберт. Странно, но грусть улетучивалась: этюды будущих картин, и потом сами картины, выходили светлыми и радостно-юными… Даже когда мастеру было уже за семьдесят…

«Каждое утро и каждый восход солнца – чудо. И приход весны – тоже всегда чудо. Я смотрю на эти восходы и вёсны восемьдесят лет, и каждый раз словно впервые их вижу, и удивляюсь разнообразию, богатству и неиссякаемости красоты…» – объяснит как‑то эту странность сам Урманче.

Посмотрите, Лобач на картине Урманче и Лобач на нашем фото с большой вероятностью запечатлена с одного и того же места.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ. НАЧАЛО

«Собираемся в деревню Кече Салтык*. Как ступлю на порог этого дома, заплачу, слёзы польются из глаз. Уже сейчас начал плакать...» – запишет Баки Урманче в один из августовских дней конца шестидесятых в своём дневнике.

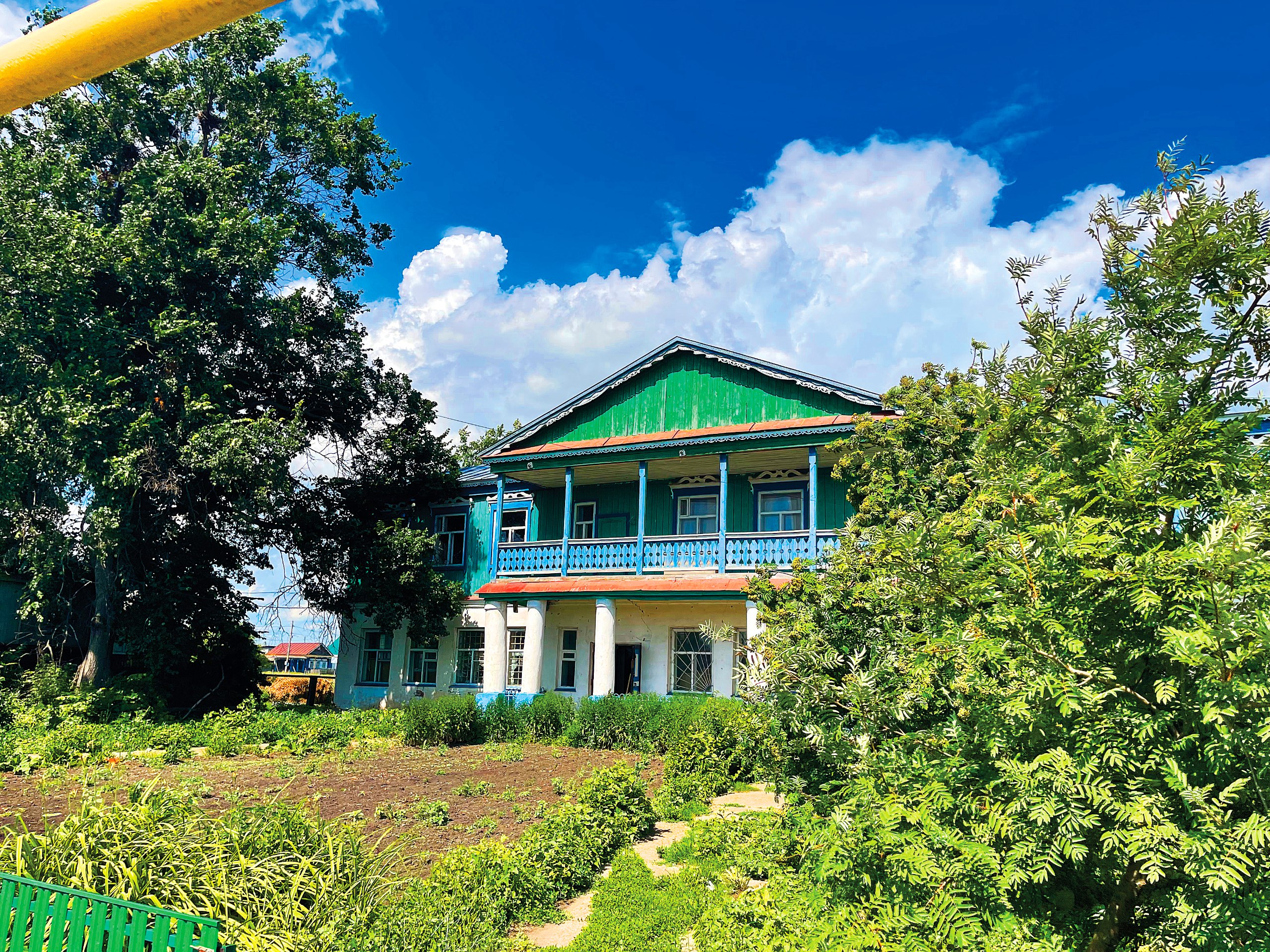

Что за Кече Салтык, способный растрогать художника, которого учили сдержанности в соловецких лагерных бараках? Деревня, в которой он провёл детство. Родительский дом. В восьмидесятые годы дом муллы Идриса, крепкий, пятистенный, ещё стоял – Урманче сфотографировался рядом с ним, на память… А вдруг повезёт и дом цел? Поля без конца и края, островки леса, и вот она – деревня Кече Салтык! Степенные эбики на лавочке, похоже, только и ждут, когда попросят помочь!

– Дом Урманче? Как же, знаем! – отвечает за всех на правах старшей Сания апа. – Недалеко от мечети, медпункт там, кажется, ещё был. Цел, как же!

– Вот этот дом, – уверенно показывает Хатира апа, которой нас передают как по цепочке. – Только не медпункт в нём был, а клуб…

Сверяем по фотографии – кажется, не совсем тот…

– А может, и не он, – соглашается Хатира апа. – Сколько воды утекло… Рассказывали, что наш огород к дому Идриса Урманче примыкал…

К огороду примыкает совсем другой дом. Пять окон по фасаду, резные наличники. Всё как на фотографии. Ошибки быть не может – он!

Наш Тукай в живописи. Так коротко и навсегда определит место Баки Урманче в татарской культуре Мирсай Амир. И вот мы стоим возле родительского дома Урманче, святое место! Здесь, за этими стенами, рос мальчишка, который стал большим художником. Как жил? Богато, всё‑таки сын муллы? За отсутствием экскурсовода обратимся за помощью к самому Урманче.

Хатира апа помогает нам найти дом Урманче.

«ЭХ, РОДНОЙ МОЙ ИДРИС МУЛЛА…»

«В 1910 году отец собрался отправить меня в Казань, учиться в медресе. Похоже, с деньгами дома было не ахти. Загрузили воз рожью и отправились в Каратун (Красновидово) – там обычно стояли баржи – сборщики зерна. Заехали на одну из них прямо на телеге и сдали весь хлеб. С отцом сразу расплатились, и он выдал мне шесть пятирублёвых – на два‑три месяца пребывания в медресе. Потом, кажется, ещё мы попили чаю в чайхане, что держал кто‑то из богачей. И прикупили арбуз – для дома... Эх, родной мой Идрис мулла…»

В сдержанном дневниковом «Эх, родной...» и сыновья любовь, и тоска, и не прошедшая за десятилетия горечь от жестокой несправедливости. Идриса муллу, отца пятерых детей, бессребреника и просветителя, в 1930‑м объявят кулаком и репрессируют, а Баки Урманче, кажется, всю жизнь будет доказывать даже себе глупость и всю нелепость такого обвинения.

В дневнике художника находим выдержку из дореволюционного журнала «Мир ислама» от 1913 года: «Казанская губерния. В №1189 газеты «Баян уль-хак» помещено следующее письмо в редакцию под заглавием «Имам деревни Салтык, Тетюшского уезда, Казанской губернии мулла Идрис Урманчеев учит наших детей по новому методу. В этом году, собрав своими стараниями деньги, наш имам построил в деревни мектеб, который обошёлся в 500 р. В нём он старательно учит наших детей по хорошей программе. Наших девочек учат его уважаемая супруга и уважаемая дочь также по новому методу. С того времени, как мулла Идрис Урманчеев сделался имамом, наша деревня процветает очень быстро. Поэтому приносим уважаемому имаму благодарности и желаем успеха. Прихожанин М.-эд.-Дин Биккенин».

Интересно, был ли прихожанин Биккенин или его отпрыски среди тех, кто в тридцатом выгонял на улицу из родного дома семью муллы, построившего на свои деньги школу в родной деревне?

Пять окон по фасаду, резные наличники. Всё как на фотографии. Ошибки быть не может – он, родительский дом Урманче!

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ?

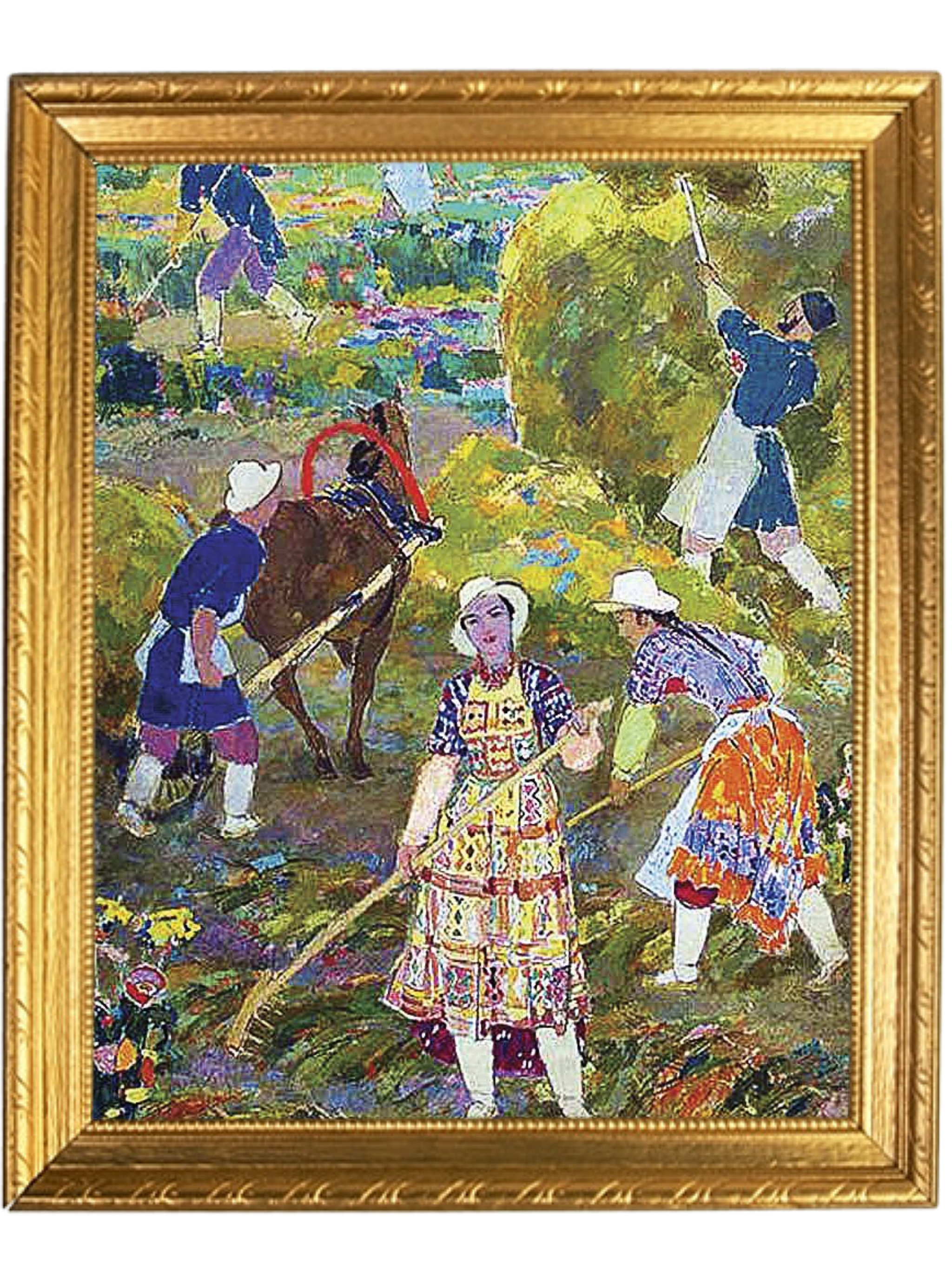

И всё‑таки Кече Салтык остался для Баки Урманче местом, где он был по-настоящему счастлив. В дневниковых записях, которые он вёл и в Средней Азии (художнику как «неблагонадёжному» было запрещено селиться в 39 крупнейших городах страны), тоскуя по родине, Урманче чаще всего вспоминает не Казань или Москву. Даже не буинское Куль Черкене*, где родился и провёл первые десять лет жизни, – любимые Салтыки. И одну из ярких своих картин, которую он напишет по возвращении на родину, «Сенокос в Салтыке», он задумает здесь…

Салтыки его отрочества весной тонули в море яблоневого цвета. Здесь по вечерам пели под тальянку душевные татарские песни. На берегу речушки Ылгымы (Алгамы), вспоминал Урманче, они с мальчишками плели из ивняка «морды» для ловли раков. Сюда он приезжал на каникулы после учёбы в казанском медресе «Мухаммадия». На утренней зорьке, по росе, бежал со сверстниками за четыре версты к Идели – на рыбалку. А какими блинами потчевала его мама!

Здесь он всегда отдыхал душой. И когда летом, чтобы немного подработать, грузил баржи на пристани в Тенишево, и когда вместе со всеми выкладывался до седьмого пота на сенокосе. А ещё строгий отец даже в каникулы не освобождал своих детей от уроков. Любимый отец…

Дом муллы Идриса, переживший всех его обитателей, успевший на своём долгом веку побывать медпунктом и сельской библиотекой, – немой свидетель того времени. Сегодня он пуст и всеми забыт. Двери нараспах, внутри – сваленные в кучу журналы «Мирас» и книги из библиотечного прошлого…

Это родительский дом Баки Урманче, наше наследие. Что имеем – не храним?

В восьмидесятые годы дом муллы Идриса, крепкий, пятистенный, ещё стоял – Урманче сфотографировался рядом с ним, на память…

КУЛЬ ЧЕРКЕНЕ. НАЧАЛО НАЧАЛ

Дома-теремки с резными наличниками, расписные ставни (где ещё их сегодня увидишь?), палисадники в цветах, жизнерадостные зелёные лужайки, какие встретишь только в татарских деревнях, стройные минареты двух мечетей… Мы в Куль Черкене – здесь в 1897 году в семье указного муллы Идриса появился на свет младенец, которого нарекли Габдельбаки.

Наверное, это не случайно, что будущий живописец и скульптор появился на свет именно здесь, где люди как могли старались жить красиво. Когда десятилетний мальчишка Баки бегал босиком по зелёным лужайкам, вот эти потемневшие от времени, но сохранившиеся до нашего времени дома с вязью узоров на фронтонах наверняка были тому свидетелями. А вот дом указного муллы, в котором Урманче увидел первые в своей жизни «картины» (плохонькие иллюстрации, украшавшие газету, которую выписывал отец), исчез в жерновах времени.

Всё, что от него осталось, – мемориальная табличка на стене местной школы, сообщающая, что построена она как раз на месте дома, где родился Баки Урманче. Но в селе о своём великом земляке помнят. В 2012‑м здесь даже открыли небольшой музей Баки Урманче – в новом домике с резными ставнями.

Музей всегда открыт, захотите заглянуть в него – не забудьте разуться. В комнатке, застеленной домоткаными половиками, идеальная чистота деревенского дома. И скромная экспозиция, собравшая воедино и радостное, и трагичное. Радостное: метрика о рождении Урманче, медаль лауреата Тукаевской премии. Трагичное: гимнастёрка узника Соловецких лагерей, посмертная маска художника. И его оставленное всем нам наследство: картины, рисунки…

Местная смотрительница музея (назовём её так) Миляуша Насырова признаётся: она не большой знаток жизни и творчества мастера. Но хозяйка образцовая. Часть домотканых половиков, говорит нам по секрету, принесла сюда из своего дома. Объясняет: для уюта.

В Буинске, что в десяти километрах от Куль Черкене, заглядываем в местный краеведческий музей. Говорят, в запасниках дожидается дубовый стол, принадлежавший мастеру. Но в небольшой экспозиции, посвящённой Урманче, – его портрет, палитра и несколько картин, среди которых две подлинные…

Впрочем, есть надежда, что скоро многое изменится. В Буинске вот‑вот сдадут картинную галерею, где под одной крышей хотят собрать картины и скульптуры мастера из разных музеев и коллекций. Возможно, появится здесь и полноценная музейная экспозиция…

Возвращаемся в Казань, где памятных мест, связанных с творчеством мастера, больше всего.

Баки Урманче. «Сенокос в Салтыке», 1979.

Кече Салтык. Улица, где жил Урманче.

Мечеть в Кече Салтык.

ТУКАЙ, МАРДЖАНИ И ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Шигабутдин Марджани, выдающийся просветитель, татарский Геродот…. Высеченная из белого мрамора фигура учёного сегодня украшает набережную Кабана. Остановимся возле неё, чтобы ещё раз восхититься рукой Мастера.

Вышло так, что памятник установили здесь спустя десятилетия после ухода Баки Урманче, но он – результат его прижизненного творчества, в своё время так и не оценённый. Эта замечательная мраморная фигура – увеличенная копия гипсового Марджани, которая долгие годы хранилась в мастерской художника.

«Когда я вернулся в Казань, меня вызвал второй секретарь обкома КПСС, – вспоминал Урманче. – Поинтересовался планами… Я сказал, что ваяю Тукая, в мраморе, собираюсь взяться за Марджани и Дэрдменда. «Мы ведь их не любим». Так и сказал: не «я», а «мы». Видимо, таким образом хотел дать понять, что это позиция партии…»

«Моё творчество ведь вас ни к чему не обязывает, скульптуры останутся у меня в мастерской, денег не попросят», – ответит художник.

Пройдёт несколько лет, с Марджани и Дэрдменда снимут клеймо недозволенных, и тот же чиновник, встретив Урманче, скажет: «Ты был прав тогда, видишь ли, некоторые наши учёные дурили нам головы…» Признание это, правда, никак не отразится на судьбе скульптур: они так и останутся в мастерской Урманче…

Переживал ли художник, что многие его работы остаются невостребованными? Вот ещё одна запись из его дневника, май 1969 года: «Вчера разобрали выставку, привезли большую часть скульптур и графики, расставил по старым местам. С одной стороны, успокоился, что беспокойства о выставке остались позади. С другой – то, что работы теперь находятся «в заточении», вызывает в душе тоску, безнадёгу. Казалось, что они в экспозиции музея живут, дышат, чувствуют себя свободно. Сейчас будут бездушно, без сил, словно тяжелобольные, лежать на полках... Какие-то надо подарить друзьям. Будет лучше, если работы будут висеть в домах».

Находим на карте Казани мастерские художника. Первая появилась в 1926 году, когда Урманче вернулся в Татарстан после учёбы в Москве, полный идей и планов. Это была мастерская в здании Художественного училища, в которой прежде творил сам Николай Фешин (к тому времени он уже уехал из России). Урманче об этом знает, он познакомился с мэтром ещё в 1919 году, когда только поступил в казанское училище. «Вместе с профессорами мы, студенты, за одним столом верстали учебные программы – такое был время…» – вспоминал потом Урманче.

В двадцать шестом фешинская мастерская, вся пронизанная духом высокого творчества, наверняка окрыляет молодого художника. Он создаёт здесь свои первые яркие картины «Татарка», «Портрет Бикбулатова», «На Волге», «У переправы»… А потом настанет август 1929-го, прямо отсюда арестованного неизвестно за что Урманче увезут в тюрьму НКВД на казанском Чёрном озере. Потом – Соловки…

Ещё один адрес. Скромная трёхэтажка на углу Королёва – Мухамедьярова. Здесь Баки Урманче познает счастье золотой осени. Когда он вернётся в Казань, ему будет уже за шестьдесят, многие в это время заканчивают. Художник же будто обретёт вторую молодость. Судьба подарит ему ещё почти тридцать лет жизни, за это время он создаст многие свои великие произведения. Скульптуры «Раздумье» и «Сююмбике», памятники Габдулле Тукаю и Марии Ульяновой, иллюстрации к «Шурале», бюсты выдающихся татарстанцев, десятки графических и живописных полотен… Всё это будет создано в тесных стенах мастерской на Королёва…

Наверное, в эти годы он снова будет по-настоящему счастлив. Будет вставать в четыре утра, надевать старенький видавший виды фартук и сразу браться за дело. Будет работать допоздна, забывая обо всём на свете. За работой – петь любимые татарские песни. В минуты отдыха – брать в руки скрипку. Ещё – сочинять стихи, мудрые и пронзительные, как лучшие его работы. Так однажды появятся эти гениальные строки: «Снова осень увидев во сне, постиг я весну…»

Памятник Марджани на набережной Кабана.

Баки Урманче. В бронзе

Скромная трёхэтажка на углу Королёва – Мухамедьярова, где провёл последние годы Урманче.

Аскар Сабиров

Добавить комментарий