Жил-был художник один…

«Если бы я знал, что меня похоронят на Арском кладбище в Казани, я бы не умирал…» Примерно так написал в своих воспоминаниях американский арт‑дилер Форрест Фенн, приехав в 1970‑х годах в Казань с целью помочь своей американской знакомой Ии Фешиной выполнить волю её отца. Ничего-то мистер Фенн не понял про загадочную русскую душу этого самого отца, выдающегося казанского уроженца, живописца Николая Фешина!

05 августа 2025

КАЗАНСКИЙ МОНМАРТР

На углу улиц Федосеевской и Япеева, посреди масштабного новостроя, спряталась Спасо-Евдокиевская церковь. Ей без малого триста лет, и то, что она уцелела в дивном новом мире казанского градостроительства, – просто чудо какое-то. В этой церкви в 1881 году крестили новорождённого Николая Фешина.

Внутри обращаешь внимание на то, что в церкви нет настенных росписей, а многие иконы обрамлены деревянными резными рамами. И тут надо вспомнить, что отец Фешина, Иван Александрович, был владельцем мастерской, где вырезали из дерева и золотили иконостасы. Вот такая рифма.

Забавно, что сейчас Федосеевская и прилегающий район – средоточие чуть ли не самого дорогого жилья и самых пафосных зданий в Казани. А сто лет назад, когда Казанка регулярно затапливала прилегающую территорию, здесь были сплошь скромные деревянные домишки. И селились здесь в том числе небогатые художники.

– Из‑за этого одну из улиц в этом районе ученик Фешина Константин Чеботарёв в своих дневниках назвал казанским Монмартром, – рассказывает исследователь краеведческого медиапроекта «Крот казанский» Михаил Остудин.

Медиапроект «Крот казанский» совместно с Национальным музеем РТ и фондом Потанина сейчас готовит экскурсионный фешинский маршрут с аудиогидом и знает массу интересных историй о художнике и его окружении.

Так вот, Монмартр. Проходим от Евдокиевской церкви пару сотен метров в сторону Кремля, и там – Дворец земледельцев. Многие казанцы не любят это помпезное здание за его откровенную китчевость. Но, согласитесь, барсы на его крыше, так напоминающие гаргулий на парижских соборах, в сочетании со словом «Монмартр» приобретают новый смысл…

В Спасо-Евдокиевской церкви (1734 года постройки) когда‑то крестили Николая Фешина.

НА БЕРЕГАХ ИЗВИЛИСТОЙ ИИНКИ

Пестречинский район Татарстана, уголок не тронутой человеком природы, затерявшийся среди поросших зеленью холмов… Я смотрю на узкую извилистую речку меж холмов. Её имя – Иинка.

Здесь находится деревня Надеждино. Небольшая – сегодня здесь живёт около 250 человек. Сто лет назад, когда деревня была частью Лаишевского уезда Казанской губернии, народу было побольше, почти 400 человек. Ещё больше людей становилось, когда из города на пленэр приезжали учащиеся и преподаватели Казанской художественной школы. Здесь, на другом берегу речки, располагалась усадьба директора школы Николая Бельковича.

В начале 1910‑х гостем усадьбы неоднократно бывал и Николай Фешин. Здесь, у местного деревенского колодца, на фоне надеждинских изб, он рисовал этюды к своей знаменитой картине «Обливание», ныне хранящейся в галерее «Хазинэ».

Здесь же, на берегах Иинки, среди живописных холмов, в гуще богемной загородной художнической жизни, начинались и развивались отношения преподавателя Казанской художественной школы Фешина и юной Саши Белькович, дочери директора школы, позже ставшей женой Николая Ивановича. А речка Иинка, которая в более древние времена звалась Ия, по предположениям некоторых крае ведов, дала имя дочери художника.

Деревянная усадьба Бельковича давно сгорела, так что за рекой теперь, куда ни кинь взгляд, – открытый холмистый простор, летом зелёный, зимой белый. Если чуть отъехать от деревни, увидишь мост через Иинку. За дамбой узкая река превращается в полноводный поток, а в отдалении виднеется купол церкви соседнего села – Аркатова. Вот в этом месте и сегодня пейзажи писать – самое дело.

Михаил Остудин предполагает, что именно в Аркатове могли венчаться Александра и Николай Фешины. Дело в том, что никаких документов об их венчании обнаружить не удалось, но ведь логично предположить, что именно старинный (1746 года постройки) Смоленский храм в Аркатове приглянулся молодым.

Речка Иинка.

Вид на Иинку и Аркатовский храм, Пестречинский район, близ деревни Надеждино.

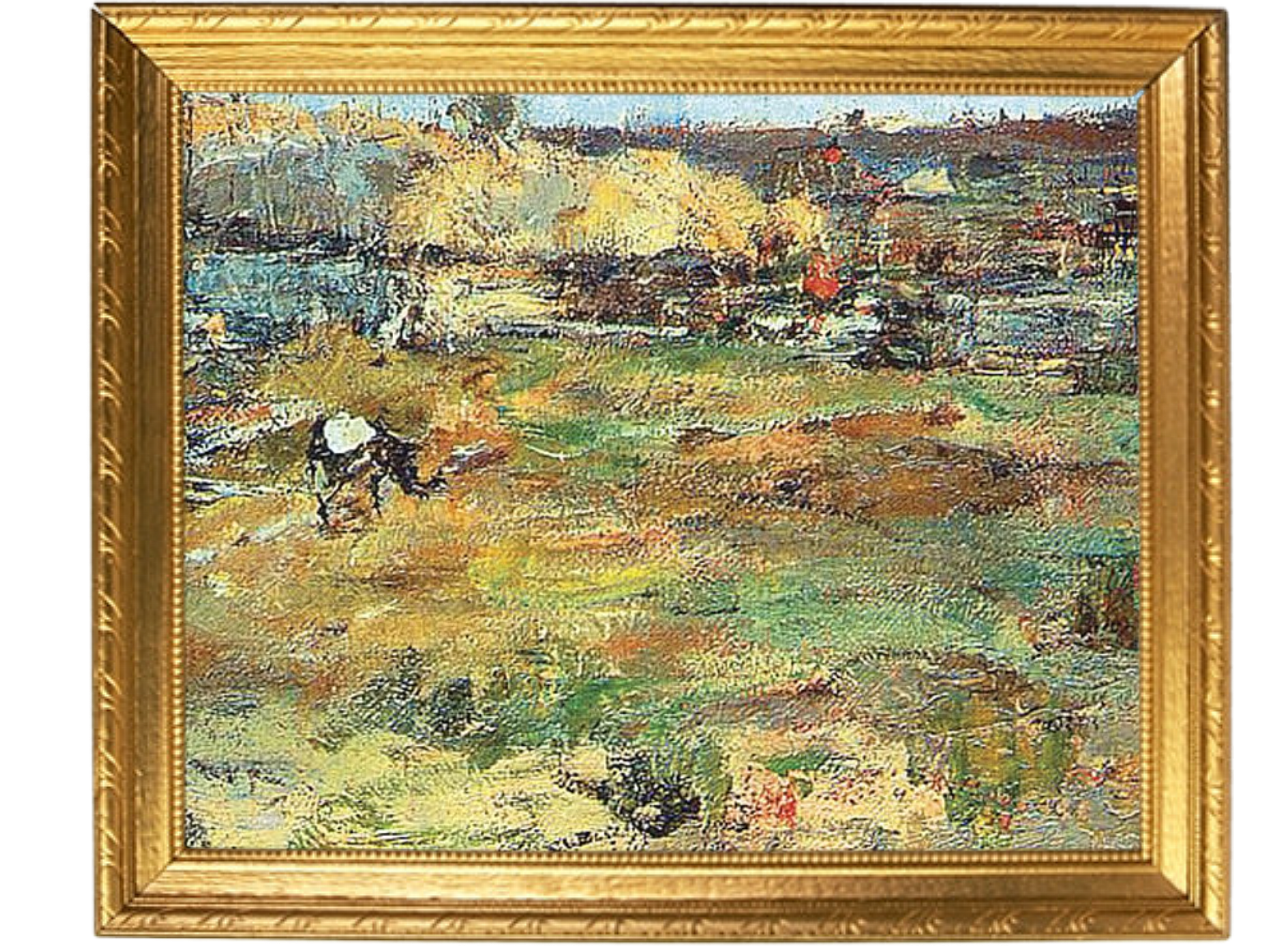

Н. Фешин. «Русский пейзаж, деревня Надеждино».

НА ЗАДВОРКАХ ТОРГОВОГО ДОМА

Крохотная улочка Рахматуллина в Казани спряталась между солидными Кремлёвской и Профсоюзной. Это тыльная часть здания Главпочтамта. А когда‑то улица звалась Петропавловским переулком (одним концом она упирается в Петропавловский собор).

Представьте: весна 1914 года. Маленькая девочка в сопровождении родителей идёт в Петропавловский переулок с Покровской (часть нынешней Карла Маркса), чтобы в художественной мастерской несколько часов неподвижно сидеть на столе в окружении игрушек, фруктов и посуды…

Звали девочку Варя Адоратская, было ей девять лет, ходила она два‑три раза в неделю в течение месяца в мастерскую своей тётки Надежды Сапожниковой. Та была художницей, ученицей и меценатом Фешина, а в Петропавловском переулке, на задах здания торгового дома Сапожникова (это и есть нынешний Главпочтамт), у Надежды Михайловны в мастерской часто собиралась творческая интеллигенция. Вот и Фешин здесь бывал регулярно, и именно здесь нарисовал одну из самых знаменитых своих картин – портрет юной Вареньки. О том, как ходила она на эти сеансы и как неудобно было ей часами сидеть на столе с вытянутыми ногами, героиня портрета написала позже в своих воспоминаниях.

Варя Адоратская смотрит на нас со стены в холле отеля «Фешин», открытого сейчас в бывшем Петропавловском переулке. Нет, конечно, это не оригинал картины, а копия. Оригинал – в казанской галерее «Хазинэ». А где именно на Рахматуллина была мастерская, сейчас сказать сложно. Зато на маленькой этой улочке можно полюбоваться классическим старинным зданием Мариинской гимназии, а также видом на красивейший Петропавловский собор, которым наверняка гости мастерской Сапожниковой тоже любовались.

На улице Рахматуллина идёт масштабная реконструкция, но вид на Петропавловский собор испортить невозможно.

Варя Адоратская встречает гостей в холле отеля «Фешин» на улице Рахматуллина.

ОТ КАЗАНИ ДО НЬЮ-ЙОРКА

Мы стоим на углу улиц Горького и Гоголя, перед зданием казанской гимназии №3. На фасаде издали можно увидеть памятную доску, на которой изображён мужчина в высоком цилиндре. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это знаменитый поэт-футурист и художник Давид Бурлюк, который учился в этом здании на рубеже XIX‑XX веков. В те годы в этом доме располагалась Казанская художественная школа.

Правее на фасаде можно обнаружить ещё одну памятную табличку. Она не так бросается в глаза, так что не каждый прочтёт, что здесь же, только чуть раньше, учился в художественной школе и Николай Фешин. И, собственно, именно его имя теперь носит бывшая школа, а ныне Казанское художественное училище, главное здание которого теперь находится неподалёку от 3‑й гимназии, на улице Карла Маркса, 70, в поистине шедевральном особняке, построенном по проекту архитектора Карла Мюфке.

А о Бурлюке мы вспомнили не только в связи с мемориальной доской. С ним была такая история: в 1923 году в нью-йоркском метро эмигрант Бурлюк обратил внимание на маленькую девочку, говорившую по-русски. Приглядевшись, он узнал в её отце своего старого казанского знакомого. Оказалось, что семья Фешина жила в Нью‑Йорке по соседству с Бурлюками. Эта поистине судьбоносная встреча положила начало долгой дружбе двух творцов, связанных памятью об общей alma mater.

Мемориальные таблички на здании казанской гимназии №3 напоминают: здесь учились Бурлюк и Фешин.

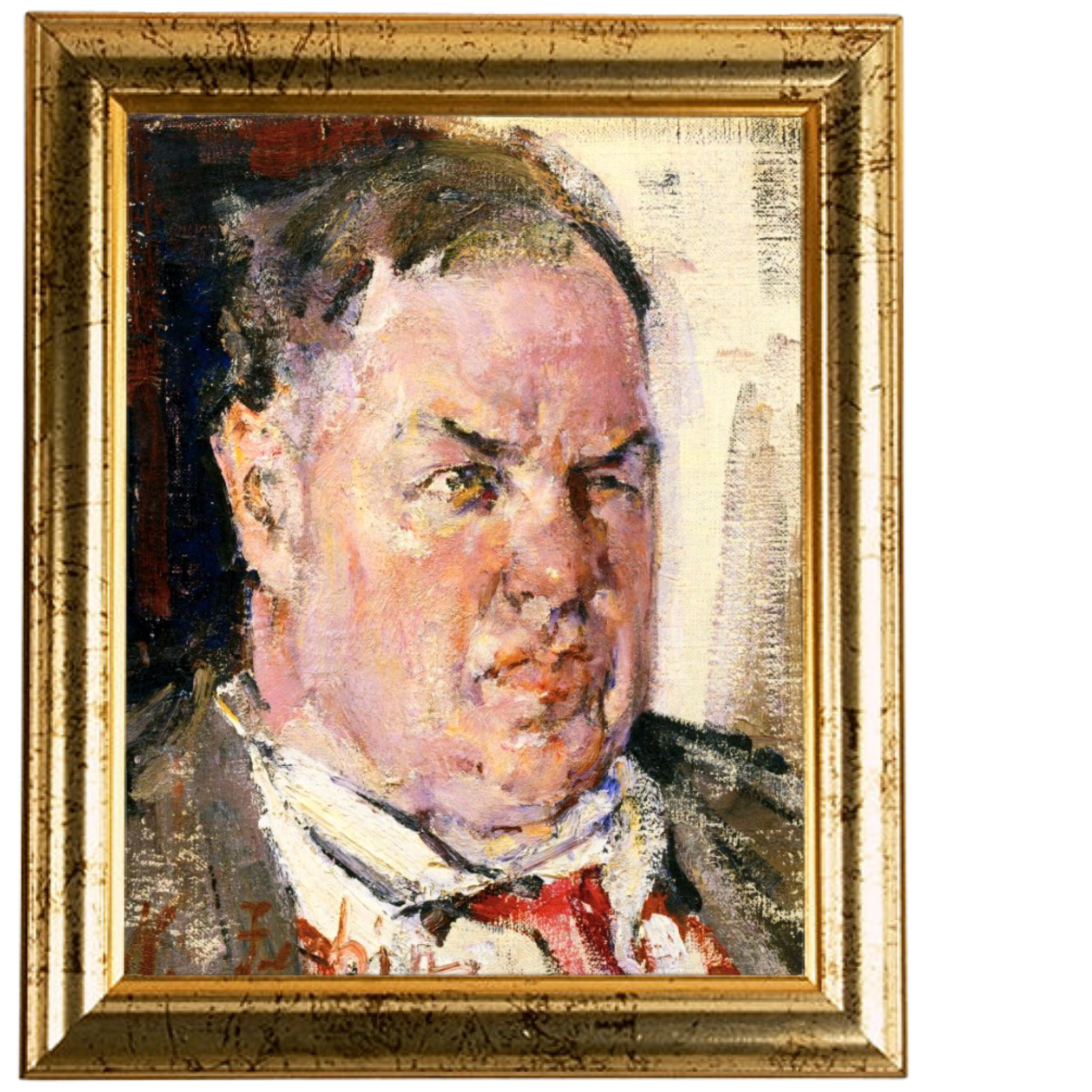

Н. Фешин. Эскиз к портрету Д. Бурлюка, 1924.

ТИХАЯ ГАВАНЬ ВАСИЛЬЕВА

Вокруг сосны рвутся в небо, а в тени деревьев притаился небольшой деревянный домик с мезонином, построенный, как гласит табличка на нём, в 1917-м…

Это единственное строение, оставшееся от Дачного общества Паратского отреза, когда‑то обитавшего в посёлке Васильево недалеко от Казани. Сейчас домик затерялся среди современных корпусов санатория «Васильевский». А сто лет назад, вскоре после того, как в этих краях пролегла железная дорога, территорию будущего санатория начали активно осваивать казанские дачники. Построили домики, сделали на местном озере купальню, открыли летний театр…

Накануне Первой мировой войны здесь по настоянию жены купил домик и Николай Фешин. В Васильеве его семья позже переживала страшные годы революции и Гражданской войны.

Сам художник в Васильево наезжал в основном по выходным, потому что надо было работать, зарабатывать. Он преподавал в художественном училище, а ещё по заданию новой власти рисовал портреты Ленина и Луначарского…

Каким же отдохновением для него, наверное, после этого была чудесная васильевская природа, эти сосны, уходящие в высокое небо, этот прозрачный воздух!

Правда, не очень приспособленный к быту художник, не обращая внимания на революцию и разруху, пенял жене, что, мол, хочется ему сметаны, а сметаны-то на столе и нет… И тогда Александра Николаевна решила купить корову. Зимой, в лютые морозы, заручившись помощью местных крестьян, ездила она за ней на другой берег Волги. Позже, уже живя в Америке, она описала эту историю в своём рассказе «Красавка».

Ну а железная дорога, проходящая через Васильево, сыграла значительную роль в судьбе художника. Именно по ней в Казань в начале 1920‑х приехали представители американского комитета помощи голодающим Поволжья. Надо сказать, что про художника Фешина на тот момент уже знали и в Америке. Члены комитета, лично познакомившись с Николаем Ивановичем, заказывали ему свои портреты. А сам Фешин принял решение уехать из страны, где царила разруха, на далёкий американский континент. И в 1923 году покинул Россию навсегда.

Домик 1917 года постройки – напоминание о дачном прошлом санатория «Васильевский».

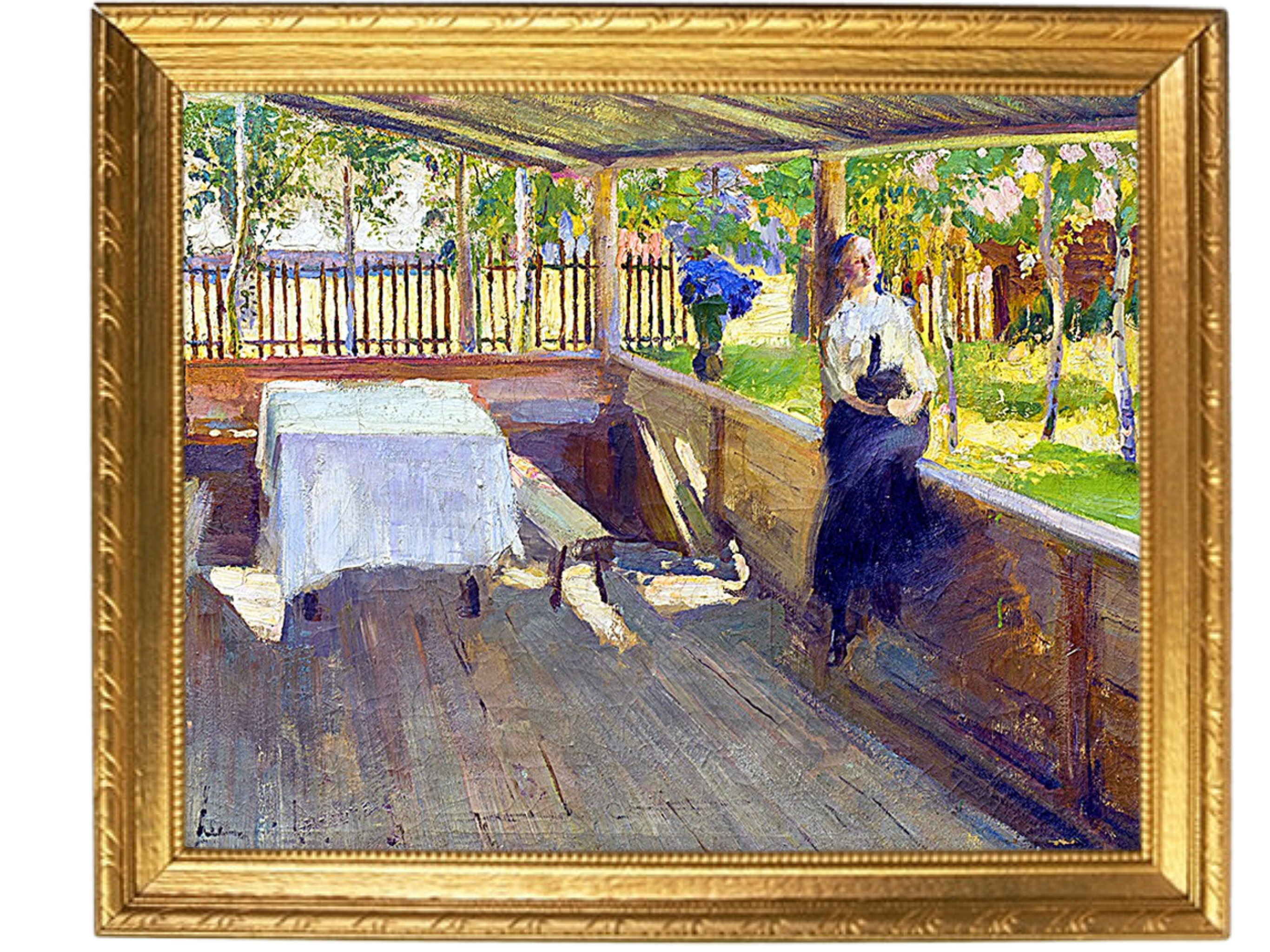

Картину «На террасе» (1913) друг Фешина Павел Беньков рисовал в дачном посёлке в Васильеве.

ТАК ЗАВЕРШАЕТСЯ КРУГ

Входим на Арское кладбище, после здания кладбищенской администрации поворачиваем налево, туда, где когда‑то был главный вход на погост. Недалеко от ворот, направо, по широкой аллее, буквально метров 40 – краснокирпичный памятник, в верхней части которого из портретной рамы смотрит на нас художник с кистью в руке…

Умер наш земляк Фешин, как известно, в США в 1955 году. И завещал похоронить себя на родине. По тем временам сделать это было непросто. По счастью, среди знакомых Ии Фешиной оказался уже упомянутый Форрест Фенн. Фигура колоритнейшая – боевой лётчик, воевал во Вьетнаме, после войны занялся искусством, и вполне успешно. В его поле зрения попало и фешинское творчество. Так он познакомился с дочерью художника.

– О том, как он ездил в Казань в 1970-е, Фенн рассказал в своей книге о художнике, которую на русский не переводили, – рассказывает Михаил Остудин. – Там он вспоминает, как пришёл в поисках места для могилы на Арское кладбище: шёл дождь, вокруг было ужасно грязно…

Так и вышло, что главный казанский погост американцу не понравился. Но, несмотря на это, задачу свою он выполнил, о месте для фешинской могилы договорился, и через год, в 1976-м, Ия Николаевна привезла прах отца на родину. Её, согласно завещанию, похоронили в 2011‑м тут же, в отцовской могиле, о чём свидетельствует табличка в нижней части памятника-портрета. Так завершился казанский круг семьи Фешиных.

Евгения Чеснокова

Добавить комментарий