По казанским адресам Шаляпина

Патриоты малой родины: что шаляпинского осталось в Казани?

06 марта 2018

Осталось ли в Казани что-нибудь шаляпинское? Попробуем выяснить. Начнём с первого воспоминания о городе, которое оставил наш прославленный земляк в книге «Страницы из моей жизни». Звучит как начало протяжной песни: «Тёмным вечером осени я сижу на полатях у мельника Тихона Карповича в деревне Ометовой, около Казани». Направляемся по указанному адресу…

Вот и та самая гора, на которой разбросаны домики и коттеджи деревни Ометьево или Аметьево, как написано над входом в метро. Деревня эта когда‑то была на самом краю Казани, но постепенно вросла в неё. Хотя уклад жизни ещё долго сохранялся деревенский, особенно в отдалённых уголках.

ДЕРЕВНЯ ВНУТРИ КАЗАНИ

В 70-е, заглядывая к двоюродному брату, я наблюдал, как скользкие дорожки зимой здесь посыпали золой, которую выгребали из печки. Воду с колонки носили на коромыслах или возили в молочном бидоне на больших деревянных санях, специально для этого сколоченных. Многие держали кур, а некоторые – голубей. И сейчас ещё на небольшом клочке земли ометчане высаживают по весне зелень и овощи.

В наши дни появились фазенды с башенками и флюгерами. Но даже когда здесь открыли станцию метро, я ещё видел бабая в каляпуше, который кидал сено в сарай, где блеяли овцы. Из садов на дорогу выкатывались яблоки. Кто‑то топил баньку, пахло дымком. Местные ходили по улицам в галошах или домашних тапочках и лузгали семечки.

Мимо невзрачного домика, который мельник за полтора рубля сдавал Шаляпиным, я проходил в детстве сотни раз. Никогда не видел, чтобы около него останавливались туристические автобусы или щёлкали фотоаппаратами отдельные туристы.

Соседи, правда, рассказывали, что в середине девяностых сюда приезжала важная старушка и чуть ли не стены целовала. Тогда‑то многие узнали, что здесь жил Шаляпин, а это была его внучка из Америки. Увиденное из окошка избушки напротив сразу обросло вымыслами. Якобы и порожек, на котором Федя любил сидеть, для неё отодрали, и иконку, закопчённую свечами, в рушник завернули, и кусок старых обоев с детскими калябушками вырезали. За деньги, конечно. Старушка богатой графиней была. Мол, после её отъезда хозяин дома «Жигули» купил…

Вскоре дом был обшит дощечками и выкрашен. Появился чужеродный кирпичный пристрой. Смотрю на старый фотоснимок, который был сделан по просьбе Фёдора Ивановича, когда тот в 1912 году специально приезжал в Казань, чтобы пройтись по родным местам с фотографом, и не узнаю. Пропал домик! Спрятался внутри новодела.

Рядом был спуск с горы, мощённый речным камнем. Каждое утро по нему на работу в Земскую управу отправлялся отец Фёдора Иван, где он служил писарем (теперь в здании на ул. Жуковского располагается музыкальное училище имени Аухадеева). Это был самый короткий путь. Я замерил, надо около получаса. Дорога проходила по нынешней улице Тихомирнова, затем Иван Шаляпин взбирался по тропинке на косогор, где шумела Осокина роща (в 1910 году здесь появится Шамовская больница), и дальше шёл, направляясь к Лядскому саду. Оттуда уже рукой подать до места службы.

ИЗ КАЗАНСКОЙ ГРЯЗИ

Общение у него с сыном было своеобразным. Самое нежное слово, которое слышал Фёдор, это малопонятное: «Скважина!» Отеческую ласку заменяли шлепок или затрещина. Но в своих воспоминаниях, описывая отца беспробудным пьянчужкой, устраивающим дебоши

(«он схватил здоровенную палку и бросился на меня. Боясь, что он убьёт, я, в чём был, босиком, в тиковых подштанниках и рубашонке, выскочил на улицу, пробежал, несмотря на мороз градусов в 15, два квартала и скрылся у товарища»),

певец, полагаю, сгущал краски. Он интуитивно чувствовал, что нужен контраст между его прошлым и настоящим. Чтобы читатель ахнул, узнав, из какой грязной дыры выбрался знаменитый артист, который теперь сияет на сцене Большого театра в царских одеяниях Бориса Годунова! Шаляпин из Казани – это пример воплощения русской мечты: из грязи в князи.

Фёдор, предаваясь воспоминаниям и порой забывая о главной идее книги, размягчался сердцем, и тогда из памяти выплывали совсем другие картинки.

«Волосы у него были мягкие и всегда хорошо причёсаны, такой красивой причёски я ни у кого больше не видал. Приятно мне было гладить его волосы в минуты наших ласковых отношений. Носил он рубашку, сшитую матерью, мягкую, с отложным воротником и с ленточкой вместо галстука, а после, когда явились рубашки «фантазия», ленточку заменил шнурок».

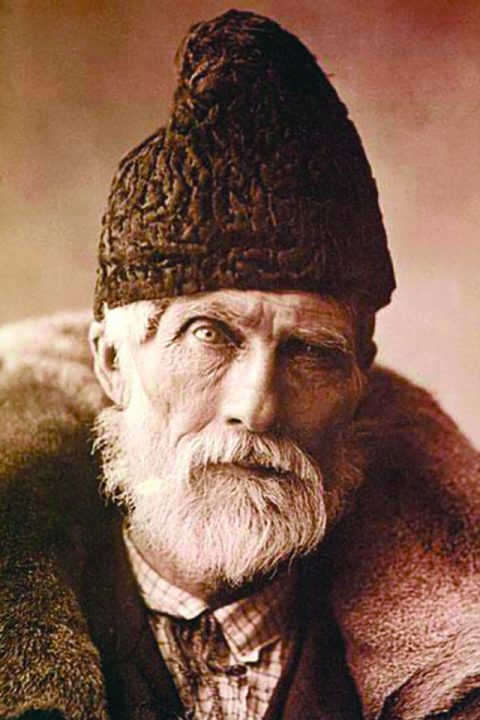

Иван Шаляпин

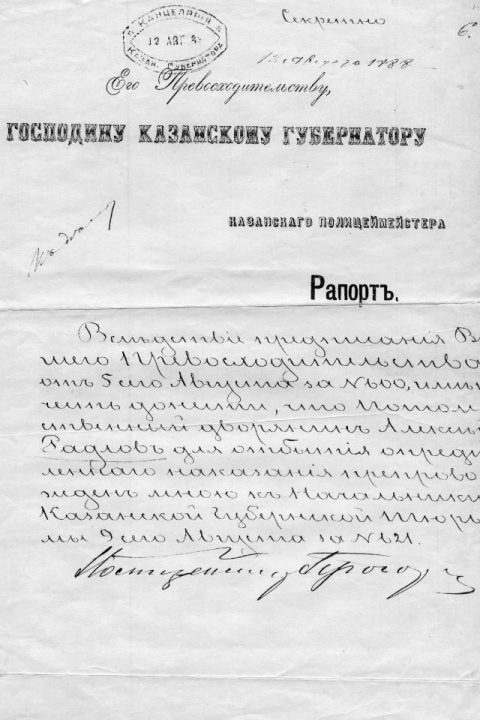

Какой-то не русский пьянчужка получался, а скорее французский. Каким же был Иван Шаляпин на самом деле? Детей он своих не сюсюкал, над колыбелью не умилялся, работал беспробудно до потемнения в глазах, переписывая бесконечные стопки документов, составляя прошения и прочее. Если бы пил не просыхая, если бы дрожали по утрам руки, то как бы он водил пером? Некоторые важные бумаги, адресованные высокопоставленному начальству, требовали «торжественного» почерка с изящными завитушками. Я видел эти бумаги. То, что делал Иван Шаляпин, можно назвать искусством каллиграфии.

Но, как и все писари, а также и другие канцелярские служащие, не страдающие язвой, Шаляпин-старший выпивал два раза в месяц – в день аванса и получки. Отводил душу!

«Иногда отец, выпивши, задумчиво пел высоким, почти женским голосом, как будто чужим и странно не сливавшимся ни с фигурой, ни с характером его, – пел песню, составленную из слов удивительно нелепых:

Сиксаникма,

Четвертакма,

Тазанитма,

Сулейматма.

Биштиникма!

Дыгин, дыгин,

Дыгин, дыгин!

Я никогда не решался спросить его, – что значат эти исковерканные, полутатарские слова?»

Я показал листочек со словами песни одному татарскому фольклористу, и он сразу определил, что это татарская частушка. Вначале идут числительные и сильно искажённые слова, а в конце – тагын, тагын, то есть давай ещё. Видимо, Иван услышал её на рынке или у дверей кабака, где пьяный татарин отплясывал, взбивая пыль, а люди вокруг прихлопывали и требовали: «Дыгин, дыгин». Вот так в народе происходил культурный обмен!

Образец рапорта. Земская управа

Суконка. Нынешняя ул. Калинина (на подъёме). Фото из архива Валерия Глазова.

БУЛКИ ИХ ПОЗНАКОМИЛИ

В обед писари развязывали узелки с кастрюльками. Доставали из портфелей бутыли с молоком. В это время здесь появлялся Алёша Пешков с горячими булками и сладкими сойками. Они, прикрытые полотенцем, ещё дымились в корзине. Пекарня находилась рядом, всего через три дома. Писари были его постоянными клиентами. Мосластый, нескладный, он ходил в засаленном бухарском халате, подпоясанный красным кушаком. На голове – тюбетейка. Брови и усы – в муке, как седина у старца.

Скорее всего, в управе и произошло знакомство Фёдора Шаляпина с будущим писателем, исследователем казанского дна. Перемолвились словечком, потом вышли на крылечко. Погода была ясная, немного прошлись. Фёдор слушал, уплетая булочку с маком, какие точные характеристики раздаёт писарям Алёша: «Слышь, а тот ощипанный грач, который у окошка сидит… Зачем ему перо? Он же носом писать могёт!»

Наверняка Фёдор потом не раз наведывался к приятелю в пекарню Деренкова. Заглядывал в слепые окошки подвала, где подручные месили в огромных кадках тесто и пели песни. Может, он туда и спускался, но не задерживался. Душно и пыльно от муки! Общались на улице. Рядом находился Панаевский сад, наверное, туда они после работы и направлялись.

Здание пекарни с тех пор перекроили. Подвал тот же, а всё остальное сильно переделано. Зато земская управа ни снаружи, ни внутри почти не изменилась. Как‑то я зашёл туда и увидел чугунные лестницы, уцелевшую лепнину, высокие тяжёлые двери. Не музей, но удивительным образом здесь сохранилась достоверность. Какой‑то мальчик со скрипкой примостился на подоконнике и шуршал промасленной бумажкой, доедая пирожок. Кто‑то пробежал по коридору с нотами в руках. Из класса послышалось пение, и это мне показалось символичным.

Суконная слобода.

Суконная слобода и храм Сошествия Святого Духа.

Питейное заведение – Горлов кабак около гимназии №5.

ПЕСНИ СУКОНКИ

Как-то я пробирался к метро «Суконная слобода» сквозь вьюгу, которая секла лицо ледяными крыльями, поднимала в воздух пуховые сугробы и опускала их на редких прохожих. А в мутном небе пропадала Луна, и благовест захлёбывался в вихре. Ветер втолкнул меня во дворик Духосошественской церкви, и я забежал внутрь погреться. Сразу окутала тишина. Свечки умиротворённо горели. У алтаря – покорные спины прихожан и батюшка, размахивающий кадилом. Шептание. И вдруг взвились под купол женские голоса. Вспомнился Шаляпин, который здесь тянул робким дискантом, раболепно поглядывая на регента Ивана Осиповича Щербинина. Те же аркадные стены, по которым стекали голоса. Только роспись и иконостас обновлены.

Стоит прикрыть глаза – и ты уже там, в 1886 году, когда за Суконным рынком у подножия Шарной горы под одной крышей проживали регент и будущий артист. Семья Шаляпиных – в полуподвале, одинокий Щербинин – над ними. Днём у него проходили спевки, было слышно, как тонко тянулись детские голоски, будто золотые колоски к небу, как обрывал их учитель и стучал линейкой по столу. А когда хор звучал ладно, то дом наполнялся светом и начинал покачиваться, готовый взмыть над грязной Суконкой.

Но ночью наверху опять появлялся чёрный человек, в руке зелёным огоньком подмигивала бутылка, и пел он уже совсем другие песни. Грязные, смачные. Иван Шаляпин, накрываясь подушкой, удивлялся: «Как чёрта ентаго в церковь пущают?» А Федя жалел своего учителя. Отец не понимал, что такое «уйти в голос», когда певчие на клиросе перестают быть Егорами, Митями, Федями… а становятся единым звуковым потоком, который, подобно фонтану в городском саду, вздымается вверх. Как от их пения слёзы проступают на глазах прихожан, как колеблется пламя свеч.

После удачного исполнения увлажнялись глаза и у регента. Когда служба заканчивалась, он распускал хор, а сам направлялся в трактир, который был неподалёку. Здесь, поговаривали, сам Пушкин беседы вёл со старым рабочим шерстяного завода. Бывало, Федя караулил Щербинина у дверей трактира. Мальчик видел в забрызганное окошко, как тот клевал носом в стакан.

«Он носил длинные, зачёсанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный. Одевался в какой‑то широкий чёрный халат без рукавов, на голове носил разбойничью шапку и был немногоречив. Но, несмотря на всё своё благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы».

Вываливался Щербинин из кабака уже без шапки. Заложил! Очки плясали на одной дужке, как будто тоже напились. Фёдор подлезал под плечо учителя и так доводил до порога. Идти было совсем ничего, но заплетающиеся ноги регента всё поворачивали обратно в трактир.

Этот бедный человек, служащий и Богу, и Бахусу, был первым, кто приметил талант в Шаляпине, научил читать ноты и петь «не ртом, а грудью». Он привёл его с собой в церковь. Фёдор услышал свой слабый голосок под тяжёлыми сводами и ощутил гармонию, хотя слова такого, наверное, ещё и не знал.

Казанский краевед Сергей Саначин разыскал тот самый кабак, называемый в народе Горловым (оттого, что здесь любили драть горло песнями). Думали, что его снесли давным-давно. Но удивительно, он сохранился! Скромный одноэтажный домик с каменными наличниками, где расположился служебный офис банка, прячется за ёлками на улице Петербургской перед гимназией №5. Если вскрыть полы, то, думаю, можно разыскать провалившуюся в щель копейку или пробочку!

В одном из казанских ресторанов, специализирующимся на шаляпинской тематике, в меню есть «утка по-руански», и представлена она как любимое блюдо артиста. На самом деле из письма Шаляпина художнику Коровину известно, что ему осточертели в Париже все эти «симпатичные» руанские уточки и он очень соскучился по русским пельмешкам со сметаной – «кушанье, которое я жадно люблю». Пельмени в семье были праздничным блюдом, а в будни мать готовила нехитрую «муру» – похлёбку на квасу, куда крошили ржаные сухари, картошку, лук, солёные огурцы и добавляли конопляное масло.

Вечно голодный Фёдор, как только получал церковные копейки за пенье на клиросе, на свадьбах да похоронах, тут же бежал в кабак (в тот самый «саначинский»), где заказывал вчерашних щей или курицу. Напивался чаю с вареньем, а пирожок с яблоками забирал для мамы. Тратил «певчие» деньги также на любимый театр, шапито и балаган Яшки, который зазывал «честной народ» на ярмарке, что шумела на месте нынешнего Ленинского сада. Но половину заработанного оставлял матери. К ней он тянулся, её жалел.

«Это был для меня единственный человек, которому я во всём верил и мог рассказать всё, чем в ту пору жила душа моя. Уговаривая меня слушаться отца и её, она внушала мне, что жизнь трудна, что нужно работать не покладая рук, что бедному – нет дороги».

Кабаки той поры представляли собой большие избы с занавесками на окнах и геранью. На подоконниках спали кошки. На стенах – лубки про Кота Казанского, засиженные мухами. Поддерживалась относительная чистота. По праздникам на крыльце вывешивали флаг империи. Вход украшали еловыми гирляндами или цветами. Меню не было. Сегодня наваристая уха из налима, завтра борщ со шкварками, а с приходом жаркого лета – окрошка. Из вторых блюд – картошка, селёдка и солёный огурец. Во дворе ставили самовары. Водка подавалась в графинах и в разлив. В основном здесь собиралась мужская компания. Семьями сюда, как сейчас в кафе, не ходили. В дни, когда рабочим выдавали жалование, в кабаке стоял тарарам. Орали песни под гармонь, пускались в пляс, били посуду и морды. Заканчивалось всё вызовом полицейского, который разгонял пьяную толпу. Многих за углом уже караулили жёны с детьми. Следили, чтобы дошёл до дома и деньги не растерял.

«Это были дни сплошного кошмара; люди, теряя образ человеческий, бессмысленно орали, дрались, плакали, валялись в грязи, – жизнь становилась отвратительной, страшной».

В 70‑е годы я проживал в купеческом доме «окошками в сирень» по адресу: ул. Тихомирнова, дом 7, кв. 9. Однажды крещенской ночью в соседнем дворике, который находился позади кинотеатра «Победа» (ныне театр им. Г. Кариева), вспыхнул дом. Люди побежали по квартирам, будя жильцов. Боялись, что огонь перекинется. Всё же из дерева! Меня закутали и вывели на улицу. До сих пор помню это зрелище. Тёмно‑синее небо в крупных звёздах и двухэтажный дом трещит, как большой костёр из сказки «Двенадцать месяцев». Тушить было бесполезно. Я хорошо знал этот дом: мы играли там в прятки и нас никто не гонял. Сумрачный коридор с деревянными поскрипывающими полами, в самом конце – окошко как мёртвая луна в облаках. Узкая лестница наверх с лысыми ступенями.

Уже студентом, читая краеведческие книги, я узнал, что в том доме когда‑то жила семья Шаляпиных. Об этом многие знали, но даже охранную табличку не повесили. Но уберегла бы она шаляпинский домик во время масштабной ликвидации ветхого жилья? Вряд ли. Даже если бы случилось чудо и он уцелел, то стоял бы сейчас изгоем, стиснутый со всех сторон новоделом.

А ведь Суконка многое ему дала. Рабочая слобода была далеко не теплицей, но именно она оказалась той средой, которая подарила народу Шаляпина. Василий Качалов вспоминал, что любовался им не только как артистом, а как совершенным произведением природы: «Словно самой России надоело плодить кое-каких: маленьких, косеньких, кривеньких, средненьких. Она взяла и жахнула себе Ша-а-аляпина! Чтобы больше уже никогда не повторить ничего подобного. Ни по размеру таланта, ни по изумительной истинно мужской внешности. И ведь заметьте, не сапожником уродила, а артистом, чтоб виднее был!»

Стоит послушать в «Ютубе» хотя бы одну его песню «Прощай, радость, жизнь моя», чтобы по этой восстановленной записи почувствовать силу голоса и артистичность Шаляпина. Это голос Суконки! Она была олицетворением широты русской души. Недаром, уже будучи всемирно известным артистом и наблюдая за отношениями между русскими людьми за границей, когда вспышка гнева переходила в слёзы умиления и целование, он повторял: «Суконку мы всюду возим с собою!» Она была в его сердце до самой смерти.

В Казани Фёдор Шаляпин проживал по четырём адресам, но от двух домов остались только фотографии. А на месте городского училища №6, где он учился, сейчас стоит ресторанный комплекс «Туган авылым». Это самая свежая потеря для города.

Зато хорошо сохранились церкви, в которых пел Шаляпин. Например, Варваринская. Внутри всё новое, но стены‑то помнят! Самая главная церковь в биографии певца – это Богоявления, где его крестили 2 февраля по старому стилю 1873 года, записав в церковно-приходскую книгу по ошибке Шляпиным. Приземистая церковь голубого цвета спряталась за Воскресенской колокольней на Баумана и становится видна, если приблизиться к памятнику великому басу. Внутри удивительная акустика. Конечно, во всех храмах она неплохая, но здесь особенная. Слышен шёпот молитв и даже как свечи трещат под иконами.

Варваринская церковь, где пел Шаляпин.

ОН УЛЕТЕЛ!

Мемуары «Страницы из моей жизни» можно использовать как путеводитель по шаляпинским местам Казани. Что‑то уцелело, что‑то исчезло совсем, например, дом купца Черноярова на Ново-Комиссариатской (ныне Муштари), куда церковный хор мальчиков хозяин приглашал петь величальные с последующим угощением. Или Панаевский сад, где состоялся пусть и неудачный дебют Шаляпина, про который он потом любил вспоминать со смехом:

«Ноги мои вросли в половицы сцены, руки прилипли к бокам, а язык распух, заполнив весь рот, и одеревенел. Я не мог сказать ни слова, не мог пошевелить пальцем. Но я слышал, как в кулисах шипели разные голоса:

– Да говори же, чёртов сын, говори что-нибудь!

– Окаянная рожа, говори!

– Дайте ему по шее!»

Теперь здесь пустые трибуны стадиона «Динамо» и бегающие за мячиком фигурки. Сложно представить, что тут когда‑то был деревянный терем летнего театра, ресторация, буфеты, ухоженный сад со скамеечками.

На озере Кабан, в той части, которая примыкает к мосту, ведущему на площадь Вахитова, сохранились столетние ветлы и заросли камыша. Отойдя подальше от моста, можно «увидеть» описанное Шаляпиным:

«Прекрасно на Кабане летом, но ещё лучше зимою, когда мы катались на коньках по синему льду и когда по праздникам разыгрывались кулачные бои – забава тоже, говорят, нехорошая. Сходились, с одной стороны мы, казанская Русь, с другой – добродушные татары. Начинали бой маленькие. Бывало, мчишься на коньках, вдруг, откуда ни возьмись, вылетает татарчонок: хлысь тебя по физиономии и с гиком мчится прочь. А ты прикладываешь снег к разбитому носу и беззлобно соображаешь: «Погоди, кожаное рыло, я те покажу!»

Летом Фёдор с приятелями ставил на берегу камышовый шалаш. Ребята удили рыбу, варили уху, купались. Но немного повзрослев, Шаляпин полюбил приходить сюда один. Он забирался на дерево и мечтал.

«Бывало, летом, по ночам, меня особенно тянуло на Кабан. Я шёл на берег, влезал на одну из больших вётел и до свету ночной птицей сидел на дереве, о чем‑то думая, глядя в даль озера. Тишина и спокойствие его приводили мысли мои в порядок, отвлекали меня от скверны, в которой медленно и лениво тянулась жизнь Суконной слободы».

В дореволюционной газете я встретил такой пассаж казанского беллетриста: «Шаляпин мечтал как белый лебедь о высоком полёте. Маленький Федя залезал на сук, склонившийся над тёмными водами озера Кабан, и грезил о столице и дальних странах. И вот он улетел! Шли годы, теперь Фёдор Шаляпин возвращается в родной город своими песнями».

Озеро Кабан.

Добавить комментарий