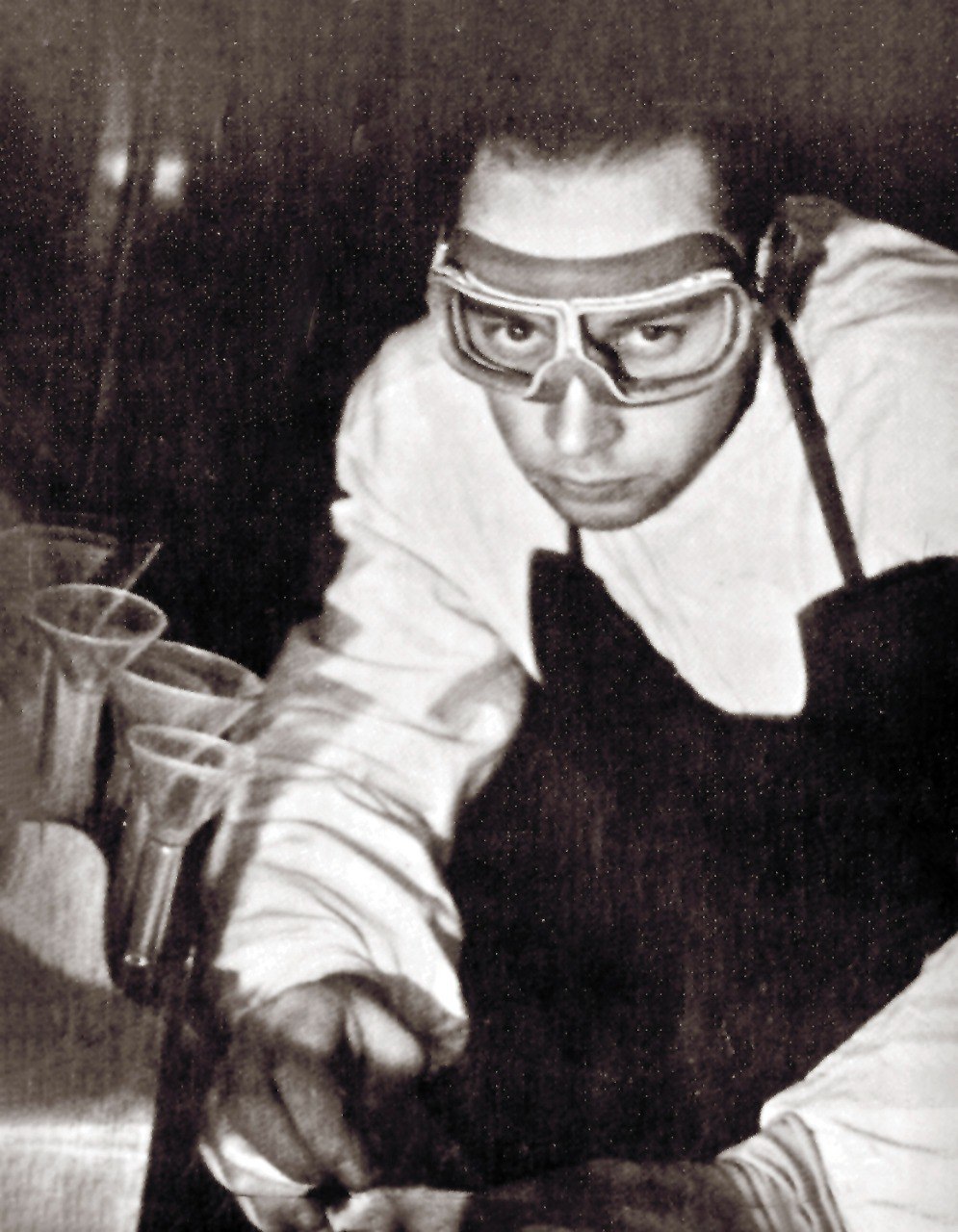

Выпускник казанского университета. Игорь Тарчевский

Однажды, в середине 1950-х, на первом этаже главного здания КГУ появился кабинет с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Это была новая лаборатория биофизики, где биологи университета, одни из первых в СССР, проводили исследования с применением радиоактивных изотопов и радиохроматографии. Руководил лабораторией аспирант Игорь Тарчевский.

Когда он учился в старших классах, отец подарил ему книгу Климента Тимирязева «Солнце, жизнь и хлорофилл».

Сам Игорь в школе очень интересовался химией и собирался поступать на химфак. Но подарок отца всё изменил.

– Тимирязев был не только крупным учёным, но и замечательным популяризатором науки. И меня настолько увлекла эта книга о том, что происходит в клетках под действием солнечных лучей, что я решил поступать на биофак, – рассказывает академик Тарчевский. – Казанский университет стал стартовой площадкой, «запустившей» меня в науку.

ПРО НОВЫЕ МЕТОДЫ И АРТИСТА БАТАЛОВА

– Когда я окончил университет, меня оставили в аспирантуре, – вспоминает Игорь Анатольевич. – К тому времени в одном из научных журналов появилась работа американца Кальвина, где он впервые с помощью радиоактивного углерода охарактеризовал те органические соединения, в которые превращается углекислый газ при фотосинтезе. И я предложил Алексею Алексееву, заведующему кафедрой физиологии растений, заняться химизмом фотосинтеза. Но эти работы могли проводиться только с использованием меченых атомов – радиоактивного углерода. Требовались специальная радио- метрическая аппаратура, защитное оборудование, оборудованное помещение... Алексей Михайлович, конечно, сказал, что это невозможно – такие методы в СССР тогда почти не использовались.

Однако, когда об этом предложении услышал ректор КГУ Михаил Нужин, он очень загорелся. Нужин был математиком и биофак считал одним из самых заплесневелых факультетов. Тычинки, пестики... И вдруг – радиоактивные изотопы! Это же физика! В результате сверхбыстро нашлась комната под лабораторию, выделены большие деньги, закуплены радиометры, защитное оборудование.

Если бы не это, я позже не создал бы в КГУ кафедру биохимии, не стал бы академиком Академии наук СССР, меня не пригласили бы стать директором Института биологии Казанского научного центра РАН. Я был бы рядовым сотрудником, занимающимся стандартными для кафедры Алексеева проблемами.

...В те годы как раз вышел фильм «Девять дней одного года», где учёные тоже работают с радиацией, и студентки почему-то решили, что Тарчевский похож на артиста Баталова, игравшего там главную роль.

Они стали приходить в лабораторию, мешать работать. Тогда учёный распустил слух, что в лаборатории быть опасно из-за радиоактивности и что у него, как и у героя Баталова, лучевая болезнь и не будет детей.

Работать после этого стало спокойнее. Но позже кто-то донёс этот слух до будущей тёщи Тарчевского, и она чуть ли не на коленях (но безуспешно) умоляла дочь не губить свою судьбу.

Работа с радиоактивными продуктами фотосинтеза в лаборатории КГУ, 1960 г.

СЫН ВРАГА НАРОДА

ОДНАЖДЫ доктору наук Тарчевскому предложили очень перспективную работу в закрытом Институте космической биологии и медицины Минздрава СССР. Он отказался. Было несколько причин. Сильное изменение направления исследований, отсутствие публикаций в открытой печати и... судьба отца.

...Когда в 1931 году в Омске родился Игорь Тарчевский, его отец сидел в тюрьме. Когда он пошёл в школу, то считался сыном врага народа из-за того, что отец оказался в тюрьме во второй раз.

– Оба раза он попал в тюрьму по доносу, – рассказывает Игорь Анатольевич. – Когда в годы Гражданской войны Омск был занят Колчаком, отец был курсантом технического училища и их мобилизовали на восстановление железнодорожных путей. А потом, уже через много лет, кто-то сообщил «куда следует», что эти курсанты воевали против Красной армии... Приговор мог быть очень серьёзным, но нашёлся преподаватель, который рассказал, как всё было. И отца быстро освободили. А в 1938‐м снова арестовали.

Он работал на машинно‐испытательной станции, и к ним в Омск прислали по договору американские гусеничные трактора, а вместе с тракторами – специалиста, чтобы помог их освоить. Специалист потом уехал, а через несколько лет тех, кто с ним контактировал, арестовали как американских шпионов. Отец сам с ним не общался, он в то время был в экспедиции. Но он контактировал с теми, кто общался с американцем. Тогда этого было достаточно. Он пробыл в тюрьме два года и был освобождён, несмотря на то что обвинения были по «расстрельным» статьям. В тот момент Ежова в руководстве НКВД сменили на Берию и часть заключённых освободили.

Потом отцу предложили работу заведующим кафедрой в Чебоксарском сельхозинституте, и мы переехали в этот город. Но надзор за отцом не прекращался, мы это знали. Когда в космическом институте я познакомился с условиями, с режимом работы, то понял: не исключено, что тут я буду под негласным наблюдением. Я вспомнил судьбу отца и решил, что это всё не для меня…

ПРОТИВ ЛЖЕНАУКИ

ОДНАЖДЫ, когда он был ещё студентом, Тарчевскому пригрозили, что его могут исключить из университета.

– Я был старостой студенческого научного кружка и поставил на обсуждение первую появившуюся в официальном издании статью с критикой небезызвестного учёного Лысенко, – вспоминает Игорь Анатольевич. – На следующий день заведующий кафедрой дарвинизма мне сказал, что за такую критику, тем более сыну репрессированного, можно в два дня оказаться вне стен университета. Но наш декан, Михаил Васильевич Марков, всего лишь попенял мне, что я плохо себя веду. В целом студенческие годы мне запомнились высоким уровнем профессионализма и интеллигентности наших преподавателей. Они были тактичными воспитателями, готовили из нас «штучный товар» для будущей жизни.

Позже Игорь Тарчевский сам стал таким же Учителем для своих студентов. Он любил их и доверял им.

«Нашей группе несказанно повезло, – пишет в своих воспоминаниях член Академии наук Татарстана, доктор биологических наук Ирина Лещинская. – Игоря Анатольевича назначили нашим куратором. Это было огромное счастье, мы все поголовно влюбились в него. Однажды под большим секретом Игорь Анатольевич дал мне самиздатовскую книгу Жореса Медведева о «делах» Лысенко и Ко. Книгу я проглотила и успела даже особенно интересные места перечитать. Надо отметить, что за распространение такой литературы в те смутные времена можно было получить немалый срок...»

ХИТРОСТИ ФОТОСИНТЕЗА

ОДНАЖДЫ, зимой 1957 года, группа молодых исследователей с биофака КГУ при ехала на биостанцию в Обсерватории. «На всю жизнь мне запомнился этот выезд, – читаем в воспоминаниях доктора биологических наук, заслуженного профессора КФУ Людмилы Хохловой. – Под руководством руководителя нашего научного кружка Игоря Тарчевского мы изучали фотосинтез в хвое ели. Сорвали хвоинки, поместили их в колбы, разложили на снегу резиновые трубки и через них стали вводить в хвою углекислый газ, содержащий радиоактивный изотоп углерода. И вот сенсация: хвоя при восьми градусах мороза фотосинтезировала! Статья «О зимнем фотосинтезе хвои ели» была опубликована в 1959 году в материалах всесоюзной научной конференции. Спустя много лет эти результаты были подтверждены зарубежными учёными. Так мы, студентки первого курса, стали участницами маленького открытия».

– Химизм фотосинтеза в условиях стресса был темой моих кандидатской и докторской работ, – рассказывает Игорь Тарчевский. – Эти чисто теоретические исследования привели и к практическому, агротехническому продолжению. В то время был принят метод определения потенциальной продуктивности посевов растений по суммарной площади листьев (по «листовому потенциалу»). Но мы с сотрудниками показали, что, когда засуха действует на растения пшеницы, листья отмирают первыми, в то время как колос и стебель ещё остаются зелёными и продолжают интенсивно фотосинтезировать. Это позволило нам предложить определять потенциальную продуктивность посевов не по площади листьев, а по «хлорофилльным потенциалам».

ПЕРВЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ...

ОДНАЖДЫ, в войну двенадцатилетний Игорь устроился подпаском в колхозное стадо в деревне километрах в тридцати от Чебоксар. Лето было жаркое, и как‐то раз он прилёг на опушке леса и уснул. Проснулся, потому что мальчишки, такие же подпаски, разбудили – коровы чуть не разбежались...

– До сих пор мне становится стыдно, когда вспоминаю про этот случай, – признаётся Игорь Анатольевич. – Это ведь была моя первая работа. Дело было во время войны, голодно было, а тут всё‐таки колхоз обеспечивал едой. Но, видимо, в целом моей работой остались довольны, потому что на следующий год доверили небольшое стадо телят красногорбатовской породы. И пас я их уже один. Из подпаска в пастухи – таков был мой первый «карьерный рост».

...И КАЗАНСКАЯ ВЕРНОСТЬ

ОДНАЖДЫ Игорю Тарчевскому предложили создать лабораторию химизма фотосинтеза в головном Институте физиологии растений имени Тимирязева АН СССР. Обещали квартиру, столичную прописку... Узнав об этом, ректор КГУ Михаил Нужин принял меры, чтобы не допустить ухода заведующего лабораторией биофизики. Через отдел науки ЦК КПСС директору столичного института было сделано порицание за то, что тот переманивает из регионов подготовленные там кадры. А чтобы удержать учёного, ректор предложил открыть на биофаке кафедру биохимии, которую Игорь Анатольевич долгие годы и возглавлял.

– Мы тогда разработали новую программу обучения на этой кафедре, ввели для абитуриентов на вступительных экзаменах математику, которую прежде абитуриенты‐биологи не сдавали, и к нам пошли очень сильные выпускники школ, – рассказывает академик Тарчевский. – Помню, два года подряд студенты старших курсов нашей кафедры были лучшими группами по успеваемости во всём университете. К сожалению, через год после того, как я ушёл из университета директором в Институт биологии Казанского филиала Академии наук СССР, кафедру ликвидировали. Потом её в какой‐то момент возродили, но сейчас такой кафедры в университете снова нет.

А у меня за всю жизнь так и остались только два места основной работы – Казанский университет и Казанский научный центр РАН.

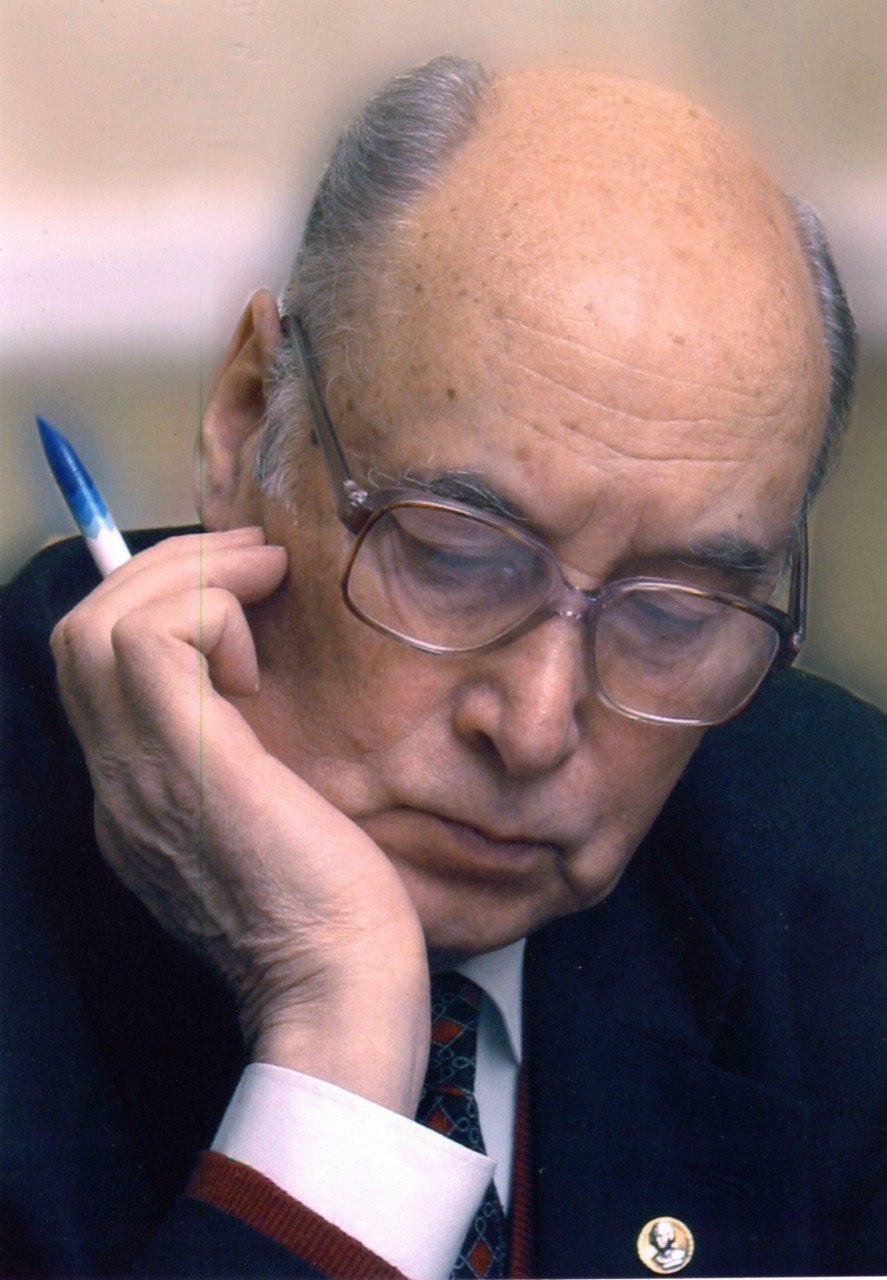

УЧЕНИКИ УЧЕНИКОВ УЧЕНИКОВ

ОДНАЖДЫ, несколько лет назад, в Казани проходил Всероссийский съезд общества физиологов растений. Там выступали многие казанские доктора и кандидаты биологических наук, специализирующиеся в этой области. Все они, по их собственному признанию, были учениками, учениками учеников или учениками учеников учеников академика Тарчевского, основателя казанской научной школы клеточной сигнализации растений. Он подготовил около пятидесяти докторов и кандидатов наук, а один из его учеников – Александр Гречкин – был избран академиком РАН. Так учитель продолжается в своих учениках.

Академик Тарчевский с учениками.

СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ОДНАЖДЫ Академия наук СССР присудила академику Тарчевскому премию Баха в области биохимии за исследования сигнальных систем клеток растений.

– Между растениями и патогенными микроорганизмами постоянно идёт война, – рассказывает о своих исследованиях Игорь Анатольевич. – Клетки растений с помощью специальных расположенных на их поверхности антенн узнают о приближении врага и передают сигналы об этом в ядро, в генетический аппарат. В результате происходит «включение» защитных генов и передача сигналов в специальный «цех», где начина- ется синтез защитных белков, в том числе своеобразных «ракет», которыми клетка выстреливает навстречу врагу и поражает его. Антенны могут распознавать тип врага и «включать» соответствующий вид сигнализации. В результате клетка выбирает ту стратегию защитного ответа, которая наиболее эффективна в борьбе именно с этим врагом. В последние годы участников клеточной сигнализации стали всё чаще использовать в агробиотехнологии – или для обработки ими растений, или для сильного повышения их содержания в трансгенных растениях, в которые переносятся гены сигнальных белков.

Изучение поведения растений в состоянии стресса, в условиях действия на них различных неблагоприятных условий, исследование того, как с помощью сигнальных систем они отвечают на стрессовые факторы, – этому я посвятил свою жизнь.

С женой – доктором филологических наук, профессором КГУ Татьяной Николаевой.

Добавить комментарий