Альберт Асадуллин: «У меня два родных города – Казань и Ленинград»

Мальчишка с Суконки, когда‑то уехавший из Казани, чтобы покорить Ленинградскую академию художеств, стал популярнейшим артистом, чей голос знают и любят во всём мире. Наш собеседник – певец, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин.

21 сентября 2025

НЕПОВТОРИМОЕ ЗРЕЛИЩЕ

– Альберт Нуруллович, в этом году Казань отмечает 1020-летие. А помните, как вы выступали на тысячелетии родного города?

– Конечно! Тогда в Казани было несколько концертных площадок, главная – под Кремлём. Праздничный концерт на фоне белокаменных кремлёвских стен – это было удивительное, неповторимое зрелище! Грандиозно, масштабно! И была чудесная погода и прекрасная атмосфера, объединяющая людей – артистов, зрителей!

Я выступал с подтанцовкой. Всё было очень хорошо отрепетировано, великолепный свет, очень хороший звук! Пел, помню, а капелла «Тафтиляу» – песню на стихи Габдуллы Тукая, что вызвало бурные овации. Ещё несколько песен исполнил, в том числе «Besame Mucho».

Уже двадцать лет прошло, а у меня до сих пор всё это перед глазами стоит!

С мамой и сёстрами, 1952 г.

ОТ РОКА К ТАТАРСКОЙ ПЕСНЕ

– В вашем репертуаре не сразу ведь появились татарские песни?

– Естественно, когда я начинал работать в Ленконцерте, мы пели только на русском. А вот когда я уже выиграл Гран‑при Всесоюзного конкурса артистов эстрады, стал лауреатом «Золотого Орфея» и начал выступать со своим коллективом… Я даже совершенно точно помню: это был 1980 год, гастроли в Донецке, и вдруг из зала пришла записка: «Умоляю, исполните, пожалуйста, что-нибудь на татарском языке!» Я говорю: «С удовольствием!» А про себя задумался: «А что?»

Музыканты, естественно, к этому не были готовы, и я а капелла спел песню «Эниемэ хат» – «Письмо маме». И более бурных аплодисментов в этом концерте не было. Потом я стал включать эту песню в программу, посвящая её своей маме. Спрашивал: «В зале есть татары?» Пускай даже одна или две руки поднимаются, я говорил: «Хочу исполнить для вас. И для всех, конечно».

.jpg)

– Давайте вернёмся немного назад и вспомним, как вы вообще оказались на музыкальной сцене, стали лауреатом многих конкурсов. Ведь вы уехали из Казани в Ленинград учиться на архитектора…

– Я действительно учился в Академии художеств. Но, когда надо было уже делать дипломный проект, у меня случилась двусторонняя пневмония и я попал в больницу. Пролежал там почти месяц. Когда вышел, наш руководитель мастерской, профессор Александр Владимирович Жук, знаменитый ленинградский архитектор, сказал мне: «Алик, ты сейчас не сможешь продолжить дипломную работу, тебе надо приходить в себя».

Но, пока у меня был перерыв в Академии, надо ведь было как‑то зарабатывать на жизнь. К тому времени у меня уже была семья, маленький сын. И вот выхожу я из Академии художеств, а в вестибюле мне навстречу идёт администратор Ленконцерта Юра Белишкин. Выслушал меня и говорит: «Не расстраивайся, давай к нам». И я оказался в Ленконцерте, в ансамбле «Весёлые голоса». Прекрасный был ВИА!

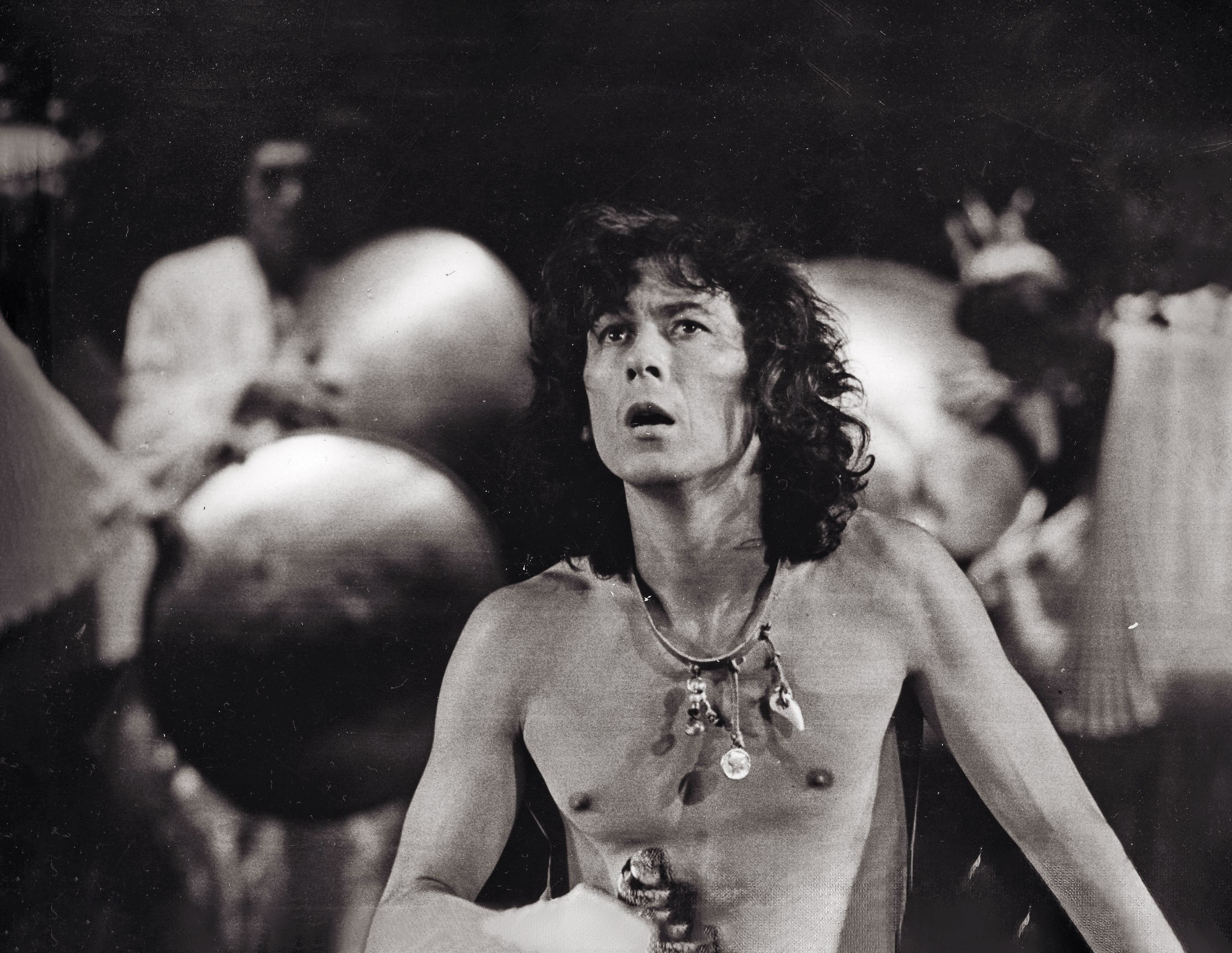

А потом на меня обратил внимание руководитель ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев. Когда он решил в середине семидесятых создать первую советскую рок‑оперу «Орфей и Эвридика» на музыку Александра Журбина, они очень долго не могли найти исполнителя на роль Орфея. Музыка уже была, а кто споёт это всё – не понимали. Надо ведь было не просто спеть, а спеть именно партию в музыкальном спектакле. Там мало быть вокалистом, необходимо ещё и убедительно войти в роль.

Приехал режиссёр Марк Розовский, смотрит солистов – ни один не годится… Он говорил: «Они все стоят столбиками, а мне нужен Маугли, дитя природы». И кто‑то из друзей Васильева сказал ему, что в Пушкине в Доме офицеров на танцах поёт такой татарчонок Альберт, высокие ноты берёт…

Премьера «Орфея и Эвридики» состоялась в Ленинграде в июле 1975 года. Потом в студии капеллы с замечательным звукорежиссёром Виктором Диновым мы записали двойной альбом. И эта главная роль в первой советской рок-опере, конечно, сразу дала мне небывалую известность! Это был просто мгновенный взлёт на Эверест!!!

С мамой и сёстрами, 1952 г.

– В те годы – и рок-опера?..

– Нет, конечно, назвать спектакль рок-оперой тогда было невозможно. Партком Ленконцерта был категоричен: нет, нет и нет. Одно заседание худсовета, второе… Со второго просто чуть не выгнали уже и Анатолия Николаевича Васильева, и Сашу Журбина. И вот на третье заседание пришёл Юрий Георгиевич Димитрин, драматург, который написал либретто к этому спектаклю. Встал и говорит: «Мы, деятели музыкальной культуры, все прекрасно знаем, кто такой Бертольд Брехт». Все переглянулись, закивали. Он продолжает: «У Бертольда Брехта есть знаменитая на весь мир пьеса «Трёхгрошовая опера». И вот Бертольд Брехт, антифашист, коммунист (на этих словах спины у всех в худсовете выпрямились) включил в свою пьесу песни-зонги, когда участники спектакля выходят из образа и поют, как бы подытоживая предыдущее действие, давая ему философское объяснение и предвещая следующую сцену. И в нашем спектакле именно так и есть! Это принцип Бертольда Брехта. Конечно, это не рок-опера, это зонг-опера!»

И все: «Ну, это же другое дело! Ну конечно, Бертольд Брехт, зонги!» И утвердили название: зонг‑опера «Орфей и Эвридика». Но максимум через полгода уже стали на афишах печатать «рок-опера», и никого это больше не волновало, потому что мы стали приносить Ленконцерту баснословные деньги! Выступали по всей стране во дворцах спорта на четыре, пять, шесть тысяч зрителей... И они набивались битком! В Киеве, помню, динамики наружу выставляли, потому что люди стояли вокруг здания. И была конная милиция! Вы сегодня такого не увидите нигде! Тогда это была своего рода культурная бомба!

Ну и после такого успеха меня стали отправлять на конкурсы. Первым был в 1976–1977 годах Всесоюзный конкурс «С песней по жизни», где мы с Розой Рымбаевой стали победителями. В 1978‑м я получил Гран‑при в Сочи на Всероссийском вокальном конкурсе, а в 1979 году – Гран‑при главного конкурса СССР – Всесоюзного конкурса артистов эстрады. После этого меня автоматом направили на международный конкурс «Золотой Орфей» в Болгарии. Ну куда Орфею ещё ехать?

Но там я Гран‑при не получил... Там всё по тем временам было расписано, и победителем стал болгарин. Очень хороший вокалист. Я ниже на ступенечку оказался, но всё‑таки тоже лауреат. Помню, пел болгарскую песню, сделал из неё балладу а‑ля песня группы Led Zeppelin «Лестница в небо». С выходом, вылетом в очень высокие ноты. И публика стоя аплодировала! После того успеха мне уже дали свой ансамбль, и с ним я начал в том числе исполнять и татарские песни.

ДОЖДЬ ОЧИЩЕНИЯ

– Начав петь на татарском на сцене, вы в итоге создали уникальный музыкально-театрализованный спектакль «Магди», который иногда называют татарской рок-фолк-оперой…

– Да, но это было много позже. Появилась идея создать что‑то значимое на татарском языке, но я не хотел делать обычную программу, где идут песни за песней. Я ведь родился на профессиональной сцене по-настоящему именно в жанре музыкального спектакля, в «Орфее и Эвридике». И своим студентам, ученикам сейчас постоянно говорю: самый великий жанр, где вокалист может себя проявить во всей полноте, – это музыкальный спектакль. Опера, оперетта, мюзикл, рок-опера, сюита, симфонический спектакль… Там, где актёр создаёт уникальный образ.

Поэтому и тут у меня была цель сделать не просто концерт, а что‑то сюжетное. Хотелось, чтобы основой сюжета были народные татарские песни. Хотелось возвращения к корням. В итоге спектакль наш начинался с первой суры Корана – «Во имя Аллаха всемилостивого и милосердного…» И затем появлялся некий странник в пространстве и времени, который мысленно возвращался на тысячу лет назад, во времена Великого Болгара, и была показана тысячелетняя история народа. По сути это был моноспектакль. Моно-рок-фолк-опера.

С отцом, 1983 г.

Моя главная задача была сначала – записать виниловый диск. И он получился. Весь материал был записан на студии Виктором Диновым. Потом возникла идея сделать клиповый фильм, чтобы каждый номер из спектакля в нём существовал самостоятельно. А мой друг, режиссёр телевидения Леонид Александренко, к которому я обратился с этой идеей, сказал, что «Магди» надо ставить на сцене.

А как? Деньги нужны… Он говорит: «Иди в мечеть». Так я встретился с Равилем-хазратом Гайнутдином. Он послушал весь материал и был в восторге: «Это потрясающе! Это может оказаться лучшим подарком к великому событию!» Я говорю: «К какому событию?» – «Как, вы не знаете?..»

Оказалось, приближалось 1100‑летие принятия ислама по хиджре. То есть бывает, что люди пишут произведения специально к какой‑то дате, а я даже не знал об этом. И Равиль-хазрат сказал: «Это ещё больше увеличивает значимость вашей работы. Просто Аллах вам это послал!»

И вот в Казани, куда на этот праздник в августе 1989 года съезжались выдающиеся мусульманские деятели со всего мира, мы сделали постановку на Центральном стадионе. Режиссёром был Дамир Сиразиев, автором музыки нескольких номеров – Масгуда Шамсутдинова. Огромную работу проделали Андрей Сикле, Андрей Андерсен и Сергей Сушко – три замечательных моих друга, композиторы.

Я придумал, что прямо на середине поля стадиона, на зелёном ковре, будет стоять кубический шатёр – образ Каабы. Сам сделал чертежи, я же всё‑таки архитектор. Было задумано грандиозное лазерное шоу, я договорился с товарищем из Ленинграда, из лазерной фирмы, и они двумя фурами привезли огромные лазерные установки. Это была фантастика! Грандиозное событие, особенно по меркам того времени! В финале у нас зелёный дрожащий искрящийся лазерный луч медленно поднимался по башне Сююмбике, всё выше, выше... И на верхушке её он вдруг как будто вспыхнул. На том месте, где позже появился полумесяц. На самом острие. Вот такие чудеса!

Весь день шёл дождь, а за час до начала спектакля он прекратился, и облака разошлись ровно по кругу над стадионом, и открылся огромный небесный круг со звёздами. Фантастика!

А на финальной сцене, когда я запел суру «Фатыха», снова пошёл дождь. И все подумали: это Очищение.

С мамой.

О МНОГОГРАННОСТИ И САМОБЫТНОСТИ

– Вы часто упоминаете своих учеников. Где вы преподаёте?

– В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Там есть Институт музыки, театра и хореографии, где я являюсь профессором вокальной кафедры. Когда меня приглашали преподавать, я говорил: «Поймите, даже если сложить листок бумаги А4 пополам, то я и такой брошюры по вокальной педагогике не прочёл...» Но Ирина Семёновна Аврамкова, директор института, сказала: «Профессоров, которые окончили консерваторию, много, а нам нужен ваш опыт, чтобы вы его передавали молодым». Ну, тем я и занимаюсь уже 15 лет.

Шурале в опере «Любовь поэта», Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля.

– Что вы говорите ученикам?

– Что артист должен быть подобен бриллианту. У него должны быть разные сверкающие грани, чтобы блестяще исполнять разные роли. Чем больше граней, тем артист богаче, тем интересней для зрителя.

– Что можете сказать о современных молодых исполнителях?

– Сказать, что сейчас меньше талантов, не могу никак. Другое дело, что больше пошлости стало в материале, больше поверхностности. Поэзия – совершенно ни о чём, порой её просто нет. Нет настоящей души, нет сердца в песнях, только какие‑то шаблоны.

Я очень прошу не обижаться на меня, но я однажды сказал по поводу татарской эстрадной музыки, что она сейчас очень однообразна. Говорю честно, как есть. Если в эту татарскую песню поставить русские стихи, это будет русская песня. Поставить, скажем, финские – будет финская. Всё‑таки татарская песня должна быть пронизана пентатоникой, нашими красивейшими мелизмами. Они где‑то сродни блюзовым произведениям. Почему-то великие Пол Маккартни, Джон Леннон не стеснялись использовать в своём творчестве шотландские, английские народные песни. Привносили это в рок-музыку. А когда татарская песня по гармонии, по мелодике ничем от русской не отличается, это грустно.

Концерт в честь 1000-летия Казани.

«ЧЕМ Я ПРОВИНИЛСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ?»

– Когда вы в последний раз выступали в Казани?

– Это был юбилейный тур, посвящённый моему 75-летию, весной 2024 года. Концерты были не только в Казани, но и в Набережных Челнах, в Балтасях, на родине моих родителей, в Бугульме, в Нижнекамске…

– В планах нет снова вернуться сюда с концертами?

– Есть, но никто не зовёт. Не понимаю почему. Может, меня считают «чужаком», потому что очень давно живу в Петербурге. Но ведь неважно, где живёт художник. Нуриев, великий танцор, много лет жил и творил за границей, но все знают: он татарин, и в Татарстане им гордятся. Главное, чтобы человек жил мыслями о Родине и творил во славу её. У меня два родных города, один – это Казань, где я родился физически. Она остаётся моим родным городом, хотя мне грустно видеть, что от Суконки, района, где прошло моё детство, почти ничего не осталось... А второй родной город – Ленинград, где я родился как артист.

А может, в татарстанском Министерстве культуры радеют только за молодых артистов. Хотя в нормальном мире в одном концерте должны быть и молодые, и старики, которые находятся в хорошей форме и могут много чему молодых научить. Все мои спектакли и концерты подтверждают, что я ничего не потерял в исполнительском мастерстве – ни в вокальном, ни в актёрском. Подтверждение тому – многочисленные актёрские премии. Только за прошлый год у меня четыре всероссийские вокальные и актёрские премии.

Мне многие знакомые говорят: «Вот День республики 30 августа, артисты приезжие выступают, а почему вас нет?» Я только грустно улыбаюсь. Я обожаю петь татарские песни, когда я их пою на русской публике, люди плачут, понимаете? Но в Татарстан не зовут, хотя мероприятий с участием артистов здесь огромное количество.

Но знаете, я уже с этим как‑то смирился. Ну, не зовут и не зовут… Слава Аллаху, у меня есть свой зритель, который меня любит, спектакли, концерты.

– А где вас сейчас можно услышать?

– 8 сентября пройдёт мой сольный концерт в прекрасном зале «Колизей» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге! В первом отделении буду выступать с этногруппой, исполнять песни народов мира: татарские, русские, карельские, индийские, армянские… Каждая песня – маленький спектакль. Во втором отделении пою с джаз-бэндом. Джаз, советский и американский.

Ещё я играю в великолепном петербургском музыкальном театре «Зазеркалье» на Рубинштейна. В мюзикле «Синяя птица», идею которого я принёс в театр, у меня три роли. Одна из них главная – Волшебник. Я ему дал имя Свет. Он ведёт детей в поиске Синей птицы и освещает им дорогу к счастью. Это чудесный спектакль, очень красивый, образный, с великолепной музыкой. Ближайший спектакль – 20 сентября.

Да, я живой, я работаю. Мне 76 лет. Всего лишь 76. Я когда‑то себе планку поставил – живу «минус двадцать». Минус двадцать лет.

– Что‑то делаете специально, чтобы поддерживать форму?

– Ничего особенного. Стал посты соблюдать, уже почти три года. Обожаю ходить в студию танца. К сожалению, пропускаю часто занятия, но обожаю латиноамериканские танцы. Бачата, сальса, аргентинское танго...

И, конечно, я живу с Аллахом в душе! И всё, что делаю, я посвящаю прежде всего Ему! Он дал мне великий дар – Голос, и, слава Аллаху, я его не потерял. Пою те же самые ноты, что пел пятьдесят лет назад. Говорят, это редкость. И это не хвастовство, просто констатация факта.

Я стараюсь в течение дня совершать все пять намазов и всегда говорю: «Господь, Аллах мой, спасибо тебе за великий подарок, которым ты меня наградил, и пусть Голос мой во Славу Тебя и на радость людям звучит столько, сколько мне отмерено Тобой».

C джаз-бэндом Олега Кувайцева.

Евгения Чеснокова

Добавить комментарий