Письма из Казанского университета

1960 год. В СССР разгар хрущёвской оттепели: можно говорить о том, что раньше было под запретом. В «Известиях» выходят «Письма из Казанского университета». Специальный корреспондент газеты известный журналист Анатолий Аграновский пытается понять, как в стенах старейшего вуза рождаются таланты, способные двигать науку.

04 декабря 2024

Почему на одних факультетах жизнь бурлит, учителя вместе с учениками замахиваются на громкие открытия. И почему на других – тишина, застой и бездарная рутина. А разобравшись, рискует поставить диагноз и делает свои прогнозы. И даже называет имена студентов, способных оставить свой след в большой науке. Удивительно: мальчишки, которых открыл Аграновский, действительно стали академиками и докторами наук, а выводы журналиста не потеряли своей актуальности и за пролетевшие шесть десятилетий. Самое время перечитать.

(Печатается в сокращении)

ПОИСК ТАЛАНТОВ

Приходят студенты. Шумные, тихие, деловитые, рассеянные, робкие, самоуверенные – всякие. И вы пока не знаете их. Вам не угадать, что из кого выйдет. На первом курсе это единая масса.

И есть задача: всех их выучить, вывести в люди. (Ну, разумеется, кроме явного «брака» – неучей, лодырей, которые по недоразу мению попали в вуз.) Это главная задача: подготовить тысячи специалистов.

Есть и вторая задача, тоже главная: выделить немногих из них, которые пойдут в науку. Найти эти таланты, уловить, воспитать... Как это делается?

Тут сразу необходимо уточнение: речь идёт о людях, способных именно к этому роду деятельности. Потому что талантлив бывает и сталевар, и садовник, и столяр. А людей, лишённых всякого таланта, мало. Может быть, их нет вообще. Есть люди, не нашедшие себя. (Напомню: старорусское «талан» – это удача, доля, а слово «бесталанный» имеет и второй смысл – обездоленный.) Пошёл человек в науку, стал бездумным исполнителем чужих затей, а в нём погиб, быть может, великий кулинар или кузнец, который блоху бы подковал... Я собираюсь говорить о поиске научных талантов.

Нет на свете бездарных народов. И зависит всё от того, с каким размахом и старанием собирается урожай талантов, зреющих, в народе. Широчайшее поле отбора – вот основа наших успехов.

Как же он осуществляется на практике, этот отбор? Всюду ли и всегда мы действуем безошибочно? Какова, так сказать, методика уловления талантов?

В Казанском университете заметили странную закономерность: самые способные студентыматематики приходили из одной и той же школы. Приходили ежегодно, да не по одному, а по двое, по трое и оставались в аспирантуре, защищали диссертации. Я даже стал постепенно привыкать к тому, что повсюду, на всех кафедрах, встречаю этих людей. Рассказывают мне об интересном алгебраисте Альберте Сульдине: он кандидат наук, доцент. «Местный?» – спрашиваю. «Да, окончил нашу вторую школу». Прихожу в вычислительный центр университета, его возглавляет доцент Раис Бухараев– и он из этой школы. «Вы случайно не из второй?» – спрашиваю уже сам у доцентафизика Максута Зарипова.

Он удивлён: «А вы откуда знаете?» Через день задаю тот же вопрос талантливому радиофизику Владимиру Сидорову, он улыбается в ответ: «Конечно, из второй!»

Разумеется, учитель. Один умный учитель математики, и ничего больше. «Все мы вышли от Гусарской», – объяснили мне молодые доценты. Им повезло в жизни: их учила Галина Юлиановна Гусарская.

Она «странно» учила детей. Откровенно разбивала класс на три категории: эти – слабые, математиками не станут, эти – способные, могут при старании дорасти до отличников, а эти – талантливые, с них спрос особый. И она не таила своих оценок от ребят. «Сла- бым» говорила, что их талант лежит, видимо, где‐то в другой области и они будут великими филологами или ботаниками. «Но математику вы у меня знать будете!» – добавляла она. И они, бедняги, парились над задачками и не вылезали из троек, но, когда разгневанные родители забирали их из «этой ужасной» школы, вдруг оказывались отличниками. Десять математиков и физиков‐теоретиков, вышедших от Гусарской, работают сейчас в Казанском университете. Десять умных, интересных учёных...

Что ж, остановимся мысленно перед домиком старой учительницы на берегу Булака (она уже на пенсии), низко поклонимся ей, поблагодарим за святой её труд.

И спросим себя вслед за тем: а как же остальные казанские школы? (Их в этом городе около сотни.) Видно, они‐то упустили за тот же срок по десять талантливых математиков. Разве не так? Школы ведь все одинаковы, и мальчишки в них приходили такие же озорные, смешливые, любящие футбол и не подозревающие о заложенном в них «божьем даре».

Можно полагаться на мать‐природу. Можно утешать себя знаменитой формулой: «Истинный талант сам пробьёт себе дорогу». В школе у нас учатся все, самые способные приходят в вузы, остаются в науке– происходит своего рода естественный отбор. Чего же ещё?

А можно, оказывается, и по‐другому. Можно помочь природе искусственным отбором. И тут уж непременно возникают такие понятия, как «направленное воспитание» и «роль среды».

Я присутствовал в университете на занятиях школьного математического кружка. Профессор Петров читал мальчишкам и девчонкам лекцию о теории относительности. Собралось около пятидесяти ребят. Побросали шубы на задних скамьях, достали тетрадки для записей, слушают. Слушают как сказку.

Смотрю на них и думаю: неужто всё им понятно? Два академических часа продолжается лекция. Извинившись перед слушателями, профессор закуривает. Нет ли вопросов у товарищей? Чубатый товарищ тянет по‐школьному руку: у него вопрос. Вот по теории выходит, что при скорости света длина тела равна нулю. Значит, тела нет. Куда же в таком случае девается материя, если достигнет скорости света?

После Алексей Зиновьевич Петров признался мне, что он неточно рассчитал уровень аудитории. Слишком элементарно читал. А им, оказалось, формулы нужны. Экие заковыристые вопросы! Чтоб такое спрашивать, надо уже кое‐что соображать. Это вопросы студентов третьего курса... Я начал было восторгаться способностями этих обыкновенных школьников, но профессор перебил меня:

– Зачем же обыкновенных? Это отборные, лучшие. Лучшие математики из ста казанских школ.

Отборные – суть в этом слове. Их отбирали – активно, умно, «с заранее обдуманным намерением». Когда здесь приметили 2‐ю школу, заведующий кафедрой алгебры профессор Морозов отправился к Гусарской (кстати сказать, она сама у него училась). И стал частым гостем в школе, и сидел на экзаменах, там ещё приглядываясь к своим будущим студентам.

Но и это не всё. Университет признал свою позицию пассивной. Он целиком зависел от школ, от школьных учителей, а Гусарская как‐никак была скорее исключением, чем правилом. Надо было перестроить работу. Не ждать, пока желающие явятся в университет (одного желания заняться наукой мало), а идти навстречу талантам. Профессора университета решили создать у себя своеобразный фонд одарённых физиков и математиков, или, как они говорили, «задел».

И года два назад отправили в школы Казани, во все школы, своих доцентов, аспирантов, студентов‐дипломников. В результате были отобраны по одному, по двое ребят из каждой школы. Их‐то, этих отобранных, отборных, я и видел на лекции.

А иных не видел – они переросли школьный кружок. Аспирант Новосёлов открыл в одной из школ редкостный талант. Талант звали Димой, он учился в седьмом классе и мечтал стать чемпионом по боксу. Кроме того, ему нравилась математика. Аспирант взял над талантом шефство. К девятому классу мальчик Дима закончил изучение римановой геометрии и тензорного анализа. Это «проходят» студенты пятого курса. Иными словами, девятиклассник освоил курс высшей математики в объёме университета. Впрочем, как мне сказали, секцию бокса он тоже посещал исправно.

Несколько недоуменных вопросов.

Почему именно математики и физики столь усердно занялись поисками талантов? Видимо, неважно у них обстоят дела... Нет, представьте. Дела идут хорошо.

Вот справка отдела кадров, которая весьма точно рисует жизнь двух факультетов – физико-математического и биологического. Средний возраст профессора у физиков – 51 год, у биологов – 62 года; доцента (соответственно) – 41 и 53 года; ассистента – 32 и 42 года. Физики на десять лет моложе. Биологам остаётся одно лишь слабое утешение: они, как заметил один из физиков, «почему-то дольше живут». Мало способной молодёжи и у химиков. Дают им сейчас шесть аспирантских мест, а они в растерянности: некого брать. Так мне и сказал академик Борис Александрович Арбузов: «Выбирать не из кого». Плохо растёт молодёжь и на географическом факультете,

и на историко-филологическом... Казалось бы, они-то должны из кожи лезть, выискивая способных ребят. Но нет этого. Почему?

Говорят о преимущественном развитии физики и математики, о том, что в своём стремительном движении они обошли другие науки, что таков уж наш век... Всё это верно. Биологи, географы, филологи не запустили ещё своего «спутника». Но тем больше у них оснований задуматься о своём будущем.

Говорят, что физика и математика притягивают в наш век молодёжь. Видимо, и это верно. Изменился самый облик математика. Сегодня это не оторванный от жизни чудак, не хилый книжник. Увлечение боксом мальчика Димы весьма характерно. Наиболее активные, способные, смелые ребята сами тянутся сегодня в стан «физиков» подобно тому, как мечтали некогда о географических открытиях, как шли два десятка лет назад в авиацию, а потом в чистую инженерию... Но какой вывод из этого должны сделать «лирики»?

С тем большим рвением, упорством, страстью должны они выискивать и тянуть в свой стан талантливых людей.

Говорят о раннем проявлении математических способностей. Мне и в Казани не забыли сообщить об Эваристе Галуа, который погиб на дуэли в 21 год, но успел навеки прославить своё имя. Однако, позволю себе заметить, и Лермонтов погиб молодым, и Добролюбов не дожил до седин. И если не ходить далеко за примерами, здесь же, в Казанском университете, был избран профессором химии 23-летний Бутлеров... Но пусть так, пусть математический талант раскрывается легче и раньше. Тем больше, повторю я, оснований у представителей других наук браться за поиски своих талантов.

Когда я смотрел на школьников, слушавших лекцию о теории Альберта Эйнштейна, одна мысль не выходила у меня из головы: неужели же эти отвлечённейшие понятия проще для детского ума, чем география, зоология или, скажем, литература? Нет, тут что-то не так.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ УЧИТЕЛЬ

Говорят, лучший способ научить человека плавать – бросить его в реку. Побарахтается и поплывёт. Некоторые опасаются: а вдруг утонет? Надо всё-таки сперва научить, потом бросать. Тут есть резон, но уж во всяком случае никто ещё не стал пловцом с помощью лекций о сажёнках и баттерфляе.

Отсюда первый мой тезис: чтобы втянуть студента в науку, надо, как минимум, его в науку втягивать.

Жизнь сложна, примеров разного рода множество, я возьму два из них. Они находятся как бы на противоположных полюсах, и потому все остальные уместятся меж ними. Первый пример – история проблемной радиоастрономической лаборатории университета.

Костылёву нужны были помощники. Просто он затеял сложные исследования и понял, что в одиночку ничего не добьётся. Весной 1954 года Костылёв выписал со склада старый военный радиолокатор, перевёз его к себе в обсерваторию, смонтировал, отладил и начал наблюдения. Надо было следить, не отрываясь, за экраном, снимать показания с хронометра, вести записи – у него не хватало рук. Тогда Костылёв позвал двух своих дочек, школьниц. Когда на экране появлялся сигнал, он кричал: «Метеор!» Девочки записывали время. Он диктовал им расстояние: «Сто тысяч метров... Сто двадцать тысяч...» И снова кричал: «Метеор!»

Было лето, стояла жара, у девочек начались каникулы, и им, понятно, надоели эти бдения. Они убежали, и Костылёву пришлось искать двух помощников. Он взял студентов. Так это началось.

Первыми серьёзными исследователями стали выпускники университета Юрий Пупышев, астроном, и Владимир Сидоров, радиофизик (он учился у Гусарской). Костылёв приметил их ещё на третьем курсе. Втроём они взялись проектировать первую метеорную станцию «КГУМ1». Я многое мог бы рассказать о ней, но это, как говорится, выходит за рамки данного исследования. Скажу лишь, что станция позволяла сосчитать метеоры, выяснить значение «метеорной опасности» и т. д.

Когда станция заработала, когда заскрипели в стеклянных клетках самописцы и запищали в наушниках сгорающие метеоры, Костылёв вывел динамик на свой рабочий стол. И слушал голоса падающих звёзд – ему это не мешало работать. По утрам говорил помощникам, щуря добрые, карие, широко расставленные глаза:

– Такой был случай... Один метеор жааалобно пискнул... Первый раз такая интонация!

Но я иду дальше, минуя десятки забавных подробностей, – иду дальше, к главному, самому интересному.

При мне в Казани заканчивался монтаж новой комплексной метеорной станции «КГУМ2».

Основа станции – десять уникальных радиоэлектронных блоков. Это – десять студенческих работ. Год за годом брал Костылёв студентов: ему – помощь, им – ученье. В лаборатории защищено уже 32 дипломных и 46 курсовых работ. Дальнейшее просто: лучшие из студенческих проектов шли в дело, лучшие из студентов становились учёными. Таков конец истории.

Маленький домик, связанный с миром, со Вселенной путаницей проводов и антенн, жил своей жизнью. Работали научные сотрудники, инженеры, лаборанты, аспиранты, техники – давно уже прошло время, когда Костылёв искал помощников. Но студен- тов здесь всё равно было много. И я вдруг заметил, что мне трудно отличить этих ребят от «полноправных» сотрудников. Может, дело было в том, что все здесь ходили в одинаковых синих халатах, может, и в том, что по возрасту научные руководители недалеко ушли от своих подопечных. Но потом я понял: все – от начальника лаборатории до второкурсника, делающего свой первый простейший расчёт, – были искателями,

все думали.

И вот я вижу другой склад дипломов – пыльный шкаф, в котором навалом сложены пыльные папки. Господи, сколько их! Мне говорят, что тут собраны дипломные работы за многие годы. Собраны и лежат.

– Зачем вы пишете диплом? – спрашиваю я у студентки.

– Как зачем? Чтобы получить диплом. Какая великолепная ясность!

– Мы будем преподавателями литературы, – поясняет другая девушка. – Мы вовсе не собираемся подавать в аспирантуру.

И я в растерянности. А обязательно ли студенту заниматься наукой? Этот вопрос, который мне и в голову не приходило задавать физикам, тут вдруг перестаёт казаться нелепым. Может, и в самом деле не обязательно.

Университет ведёт своего воспитанника двумя путями. Один – элементарное, старое, как мир, усвоение знаний. Слушай лекции, читай учебники, зубри формулы, даты (иногда и это необходимо), сдавай экзамены. Потому что, будь ты даже безмерно талантлив, без знания фактов, добытых предшественниками, ты ни на шаг не продвинешься вперёд. Факты – воздух науки.

Но одного воздуха для полёта мало. Нужны ещё крылья. Ставь опыты, читай первоисточники, пиши курсовую работу, делай доклад на семинаре, учись спорить, защищать своё мнение – совсем не случайное слово: «защита» диплома. Без этого, будь ты даже образцом памятливости и прилежания, останешься зубрилой-мучеником до конца своих дней.

Так и шагают студенты к высотам знаний по двум стёжкам двумя ногами. А на одной ноге далеко не ускачешь... Приняв эту рабочую гипотезу, я попробую, как принято в науке, подтвердить её данными наблюдений.

Факт первый: в прошлом году один студент-филолог списал дипломную работу. Просто сдул от точки до точки с работы, писанной лет пять назад. Нечестность – не лучшее качество, особенно для будущего учителя. Но меня интересует другое. У физиков диплом пятилетней давности просто устарел бы, а тут, выходит, и проблематика та же, и материал, и истолкование его, и методология... «Да, конечно, – соглашаются филологи, – но вы не учитываете специфики нашей науки».

Возразить мне нечего, и потому я перехожу ко второму факту. На кафедре литературы происходит распределение дипломных работ. Каждый преподаватель пишет список тем, которые он желает и может вести. Студенты разбирают темы. Выясняется, что к профессору, читающему курс русской литературы XIX века, записались всего два студента, к доценту, занятому творчеством Ромена Роллана,– один, а к специалисту по современной советской литературе – восемь человек...

Пока, до этого момента, всё идёт как у физиков: острые проблемы и у них притягивают большее число студентов. Но слушайте, что происходит дальше. Ввиду явной неравномерности «почасовой нагрузки» учёные-филологи перераспределяют студентов. Независимо от их интересов, независимо от занятий самих учителей. Разве так делается наука? У физиков... «Полно вам! – говорят мне. – Опять вы о физиках. У нас другая специфика».

Факт третий. В кабинете истории я нахожу брошюру «О курсовых работах». Отсюда казанские историки должны черпать темы для студенческих исследований. Вот, скажем, работы первого курса: тема No3 – «Владимир Мономах по «Повести временных лет», тема No29 – «Полтавская битва», тема No34 – «Жалованные грамоты Екатерины II дворянству и городам» и т. д. Эти не тленные проблемы жуются и пережёвываются бесчисленными поколениями студентов. Правильно ли это? Мне возражают: а где взять новые темы? Это ведь история, наука о прошлом. Конечно, они будут изучать Полтаву, и Екатерину, и Мономаха... Специфика!

Чувствуя всю неполноту своего образования, я продолжаю читать брошюру:

«Так как в науке не принято приписывать себе достижения других, все положения работы должны подтверждаться ссылками на источники и литературу».

Заметьте: все положения. Учёным рекомендателям и в голову не приходит, что студент может сказать нечто оригинальное, своё, ссылками не подтверждённое.

«...Всегда следует помнить, что цитатами не пишут. Весь описательный материал подлежит авторской творческой переработке (не искажающей сути дела) и самостоятельному изложению. Прямое заимствование чужого текста (плагиат) не допускается».

Вот он, оказывается, единственный грех студента, который списал диплом. Он допустил «прямое» заимствование. А надо бы не прямое. Надо это делать элегантно. Не из одной работы списывать, а из нескольких, не просто сдувать, а «творчески».

И последняя рекомендация:

«...В порядке исключения (!) студенты могут избрать тему курсовой работы, не указанную в прилагаемом списке, предварительно согласовав её с кафедрой».

Все. Теперь я готов к разговору о «специфике». Можно ли в десятый, в сотый раз поручать студентуисторику исследование о киевском князе, о египетских фараонах, о наидревнейших неандертальцах? Конечно, можно. Так же, как студентусловеснику полезно в тысячу первый раз исследовать язык Пушкина в «Станционном смотрителе». Но только при одном условии: пусть это действительно будет исследование. Наивное, незрелое, маленькое, совсем микроскопическое, но обязательно своё. Ибо не вырастет учёный из юноши, который не только не открывает нового (это не всем дано), но даже цели такой перед собою не ставит.

Что из этого получается, я могу показать на примере (это уж будет факт четвёртый). Недавно Казанский университет проводил Всесоюзный конкурс на лучшую студенческую научную работу по истории. Первую премию присудили одному белорусскому студенту, были отмечены исследования, присланные из других республик и городов. В их числе не было ни одной работы казанских студентов... Ну скажите: при чём тут «специфика»?

Она, видимо, есть, но сказывается в другом. Физикам повезло: им позарез нужны помощники. Вот и складываются у профессора со студентами естественные, древние, мудрые взаимоотношения: он – мастер, они – подмастерья. А гуманитариям Казани помощники не нужны. Понимаете? Не нужны. Учёные у них работают сами по себе, студенты – сами по себе. Наука оторвана от обучения. Потомуто оригинальное исследование и может появиться у них лишь «в порядке исключения».

Но специфика тут всётаки ни при чём. Позволю себе высказать «еретическую» мысль: помощники нужны каждому настоящему учёному, независимо от того, в какой области науки он трудится.

«Кто ваш учитель?» –я многим в Казани задавал этот вопрос. И, странное дело, студентыфизики почти всегда отвечали точно: «Доцент Костылёв», или: «Профессор Норден», или: «Профессор Тумашев». А студенты гуманитарии чаще всего давали уклончивый ответ: «Я, знаете ли, учусь на истфилфаке», или: «Я оканчиваю Казанский университет...»

Объективности ради замечу, что у казанских гуманитариев далеко не всё плохо, как не всё лучезарно и у казанских физиков. Есть на «истфилфаке» и дельные учёные, студенты у них роются в архивах, ездят в экспедиции, ведут картотеку – словом, познают технологию дела (а она, разумеется, есть, ибо это наука, точная наука, а не болтовня). Но всё это, увы, исключения.

Я смотрю перспективный научный план кафедры литературы. Разные учёные, разные исследования, но срок выполнения работ почти у всех один – пять лет. Очевидно, потому, что дальше некуда. «Мы все учились по-немногу чемунибудь и какнибудь» – почти все доценты по нескольку раз меняли темы своих диссертаций. Среди них нет, как сказали мне, ни одного «перспективного», то есть такого, от которого в ближайшие годы можно ждать докторской... В чём же дело?

У меня нет намерения прорабатывать их. Они не жалеют себя, они очень старательны, они посвоему трудолюбивы. Но судьбы этих людей наводят на грустные раздумья.

Беда‐то вся в том, что их неверно вели в науку. Вели так же, как они сами... ведут теперь студентов.

Я закончу письмо утверждением столь же мало оригинальным, сколь и тезис, с которого я начал: учёный, желающий втянуть студентов в науку, должен, как минимум, сам заниматься наукой.

ДРЕВУ – РАСТИ

Всё таланты да таланты. Но что же делать людям, не наделённым способностью к науке?

Пусть не идут в науку.

Право, тут нет ничего обидного. Если у юноши плохое зрение, его не возьмут в авиацию. Если нет голоса у девушки, она не пойдёт проситься в солистки Большого театра. Конечно, эти случаи попроще. С обнаружением научных способностей дело обстоит сложней. Но, честное слово, и тут не так уж трудно распознать талант. Во всяком случае, отсутствие такового определяется в вузе с достаточной степенью точности.

Один казанский профессор, крупный учёный, третий год не берёт аспирантов. «Не было талантливых», – говорит он. Я думаю, профессор прав. Нельзя тянуть в науку бесталанных людей.

Это плохо для науки, плохо и для них самих. Ведь сколько бы ни бился такой человек, рано или поздно выяснится, что учёный из него не вышел.

То есть оно бы ещё ничего, если не вышел. Вышел! Студенты его слушают, коллеги с ним раскланиваются, соседи по лестничной клетке его уважают. В доценты вышел, как же не учёный? Ох, как непросто всё это!

Хочу, чтобы меня верно поняли: не о ловкачах речь, не о жуликах и проходимцах – с ними всё ясно, да и писано о них немало. А этот действительно беспорочен. Трудолюбив, старателен, даже неглуп. Но трудолюбие его – без озарений, прилежание – без смелости, упорство – без высокой цели, а что до ума, то тут, как говорил Ф. М. Достоевский, «ум есть, но без своих идей».

Как судить такого человека?

Что ж, я думаю, престарелые доценты по‐своему правы: им не следует пускать в свою среду молодёжь. Был у них опыт, взяли одного – хлебнули, как говорится, горя. Главное, казался поначалу таким приличным молодым человеком. Тоже кандидат, биофизик – Игорь Тарчевский. Думали, будет тихонько сидеть в своей лаборатории. А он что затеял? Организовал научный кружок, потянул к себе чуть ли не всех студентов, до конкурса дело дошло. Завёл какие‐то комплексные работы, начал отчёты печатать в журналах, да ещё за подписями студентов. Потом критиковать взялся солидных людей.

Мол, и тематика у научных сотрудников мелка, и методика устарела, и техника исследований на уровне XVII века.

Для него вообще нет ничего святого. Берёт, к примеру, старый, проверенный метод изучения миграций комаров. Надо, как известно, отловить комаров, побольше отловить, несколько тысяч, окрасить их «метиленкой», выпустить, а после снова ловить. Так он, этот юнец, заявил, что де стыдно в наш век заниматься этакими пустяками. Просто, говорит, в водоём, где выводятся личинки, надо вылить радиоактивный фосфор. Потом комары разлетятся, а вы будете ходить со счётчиком Гейгера и определять, куда они полетели.

Отцы и дети – вечная проблема... Что и говорить, обидно увидеть дерзкого юнца, который только явился сюда, а уж обошёл тебя, и мыслит смелее, и делает больше. Но дело тут вовсе не в том, что «отцы» старше «детей». Я познакомился в Казани с профессором Ливановым, который работает на этом факультете шестьдесят лет.

– Один только у меня был перерыв, – рассказывал он. – В 1913 году. Был тогда – вы, верно, помните – министр Кассо. И я в знак протеста против политики Кассо подал в отставку.

Так вот дай, как говорится, бог «среднему звену» работать в науке с той же душевной отвагой, с какой трудится Николай Александрович Ливанов.

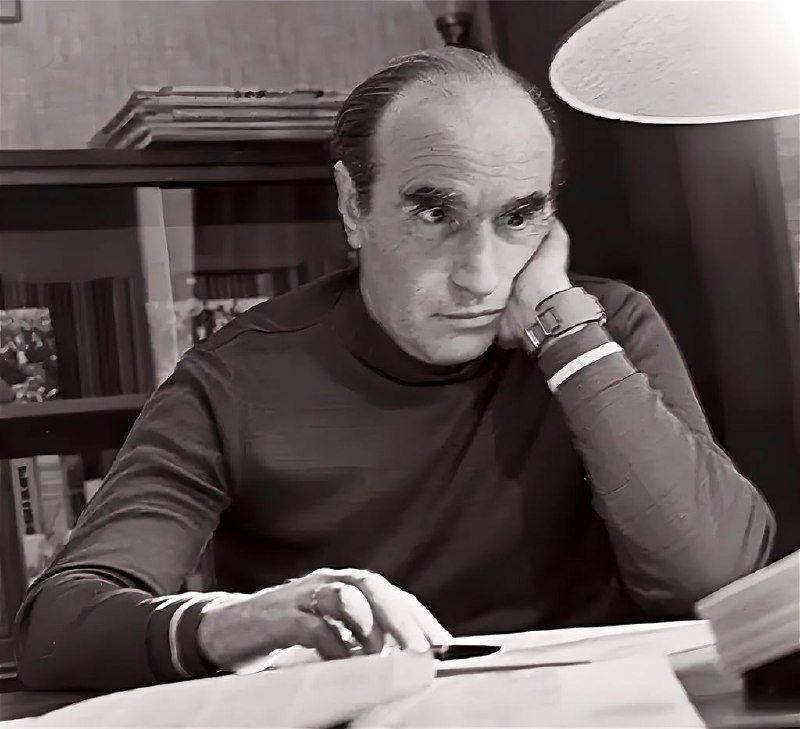

Анатолий Аграновский

Добавить комментарий